Views: 14

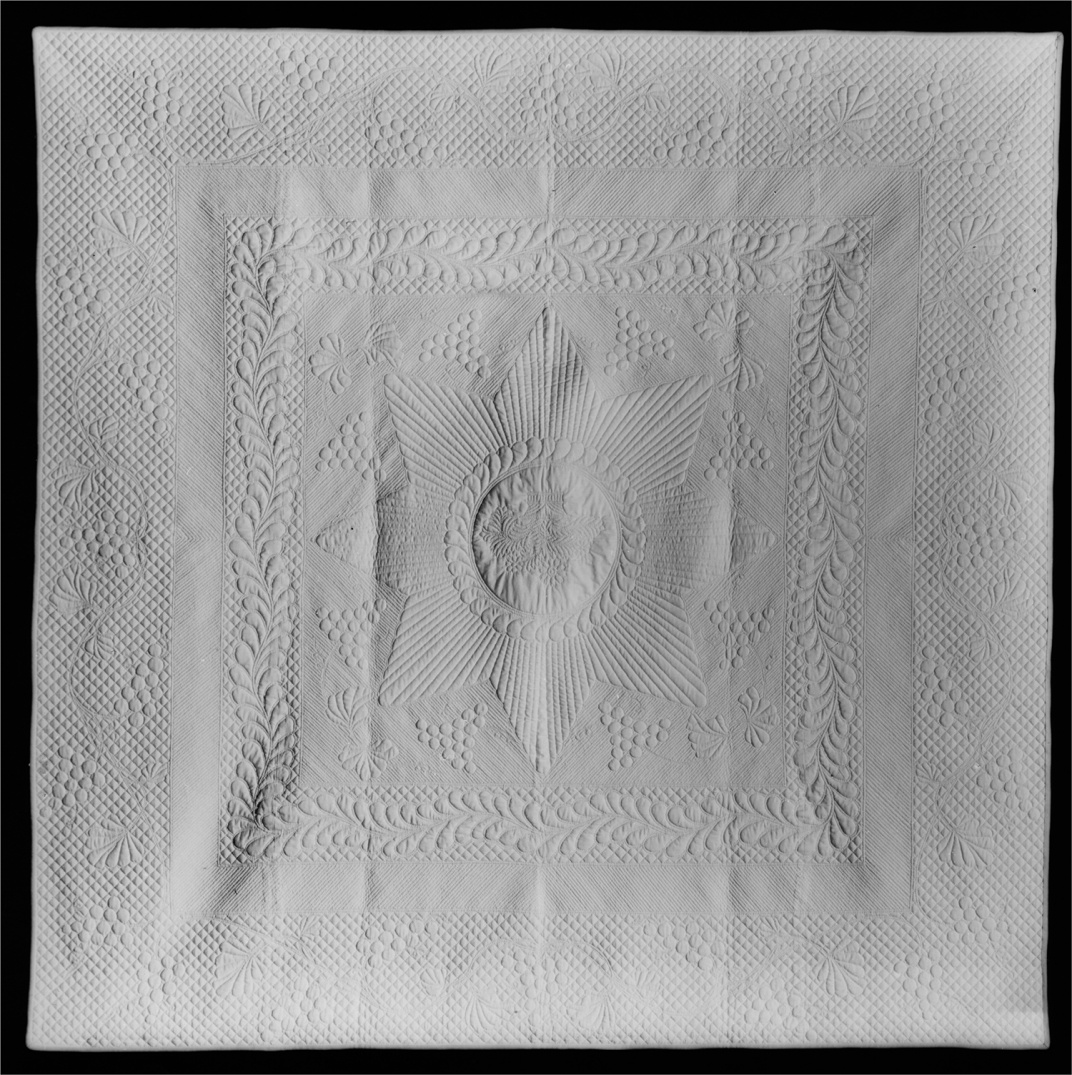

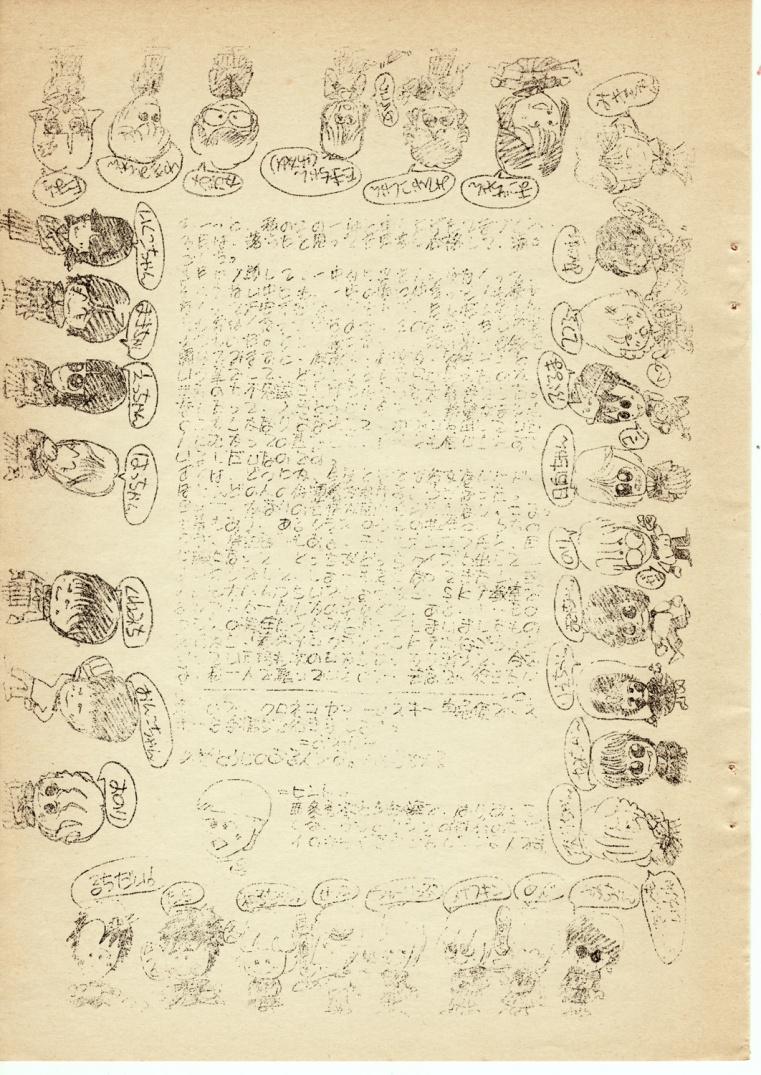

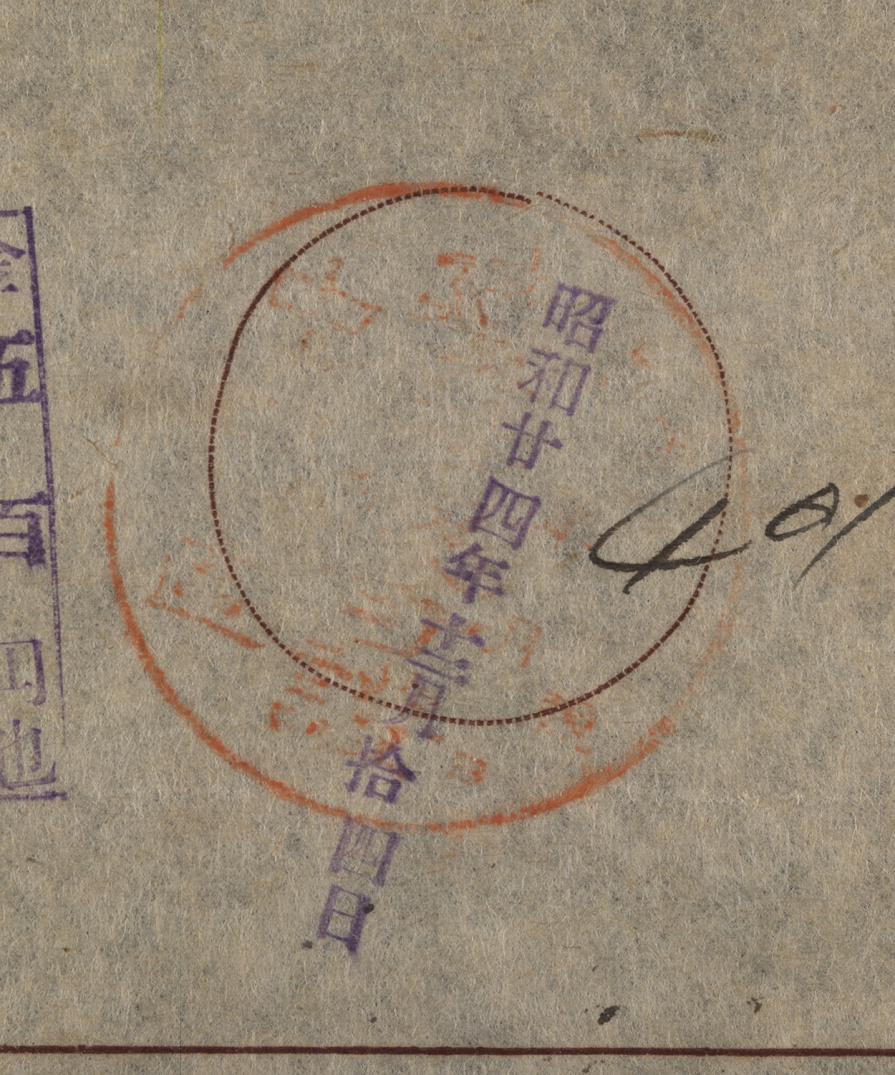

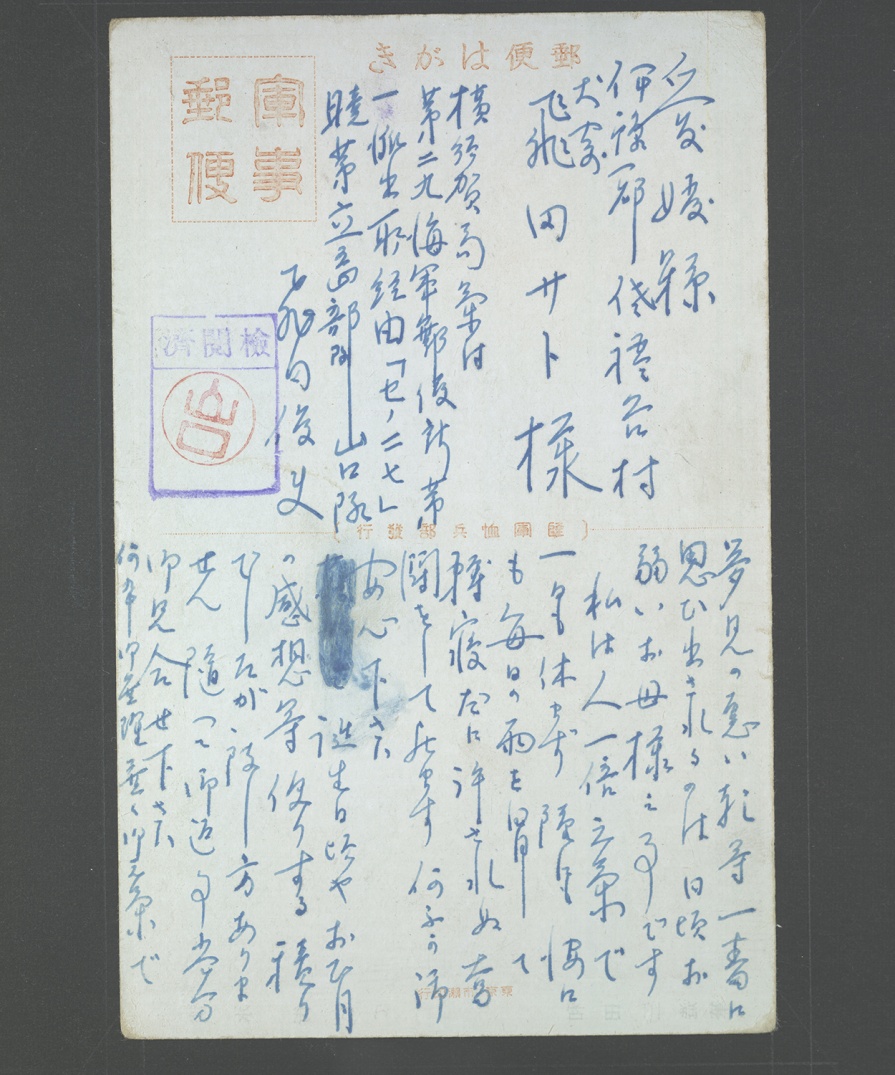

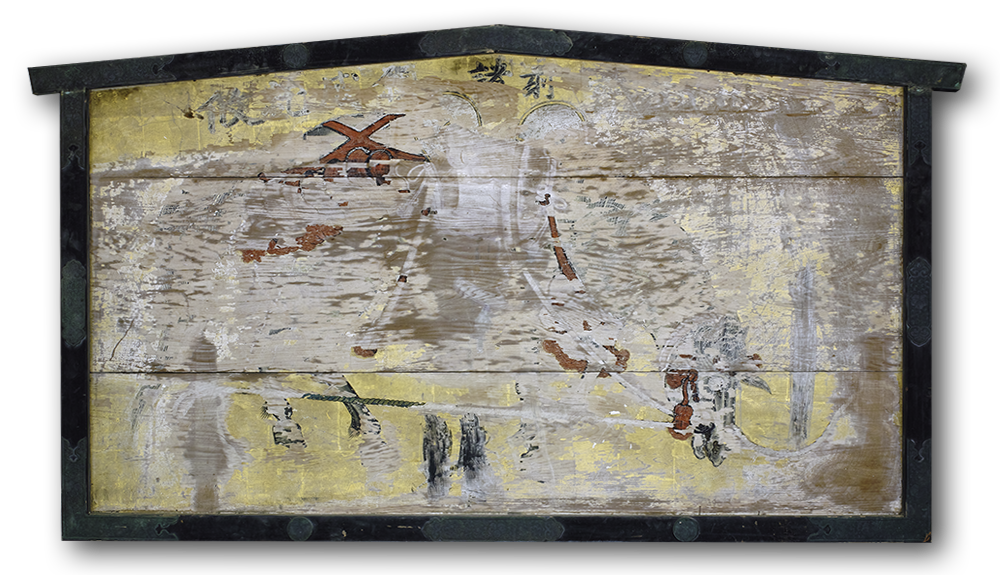

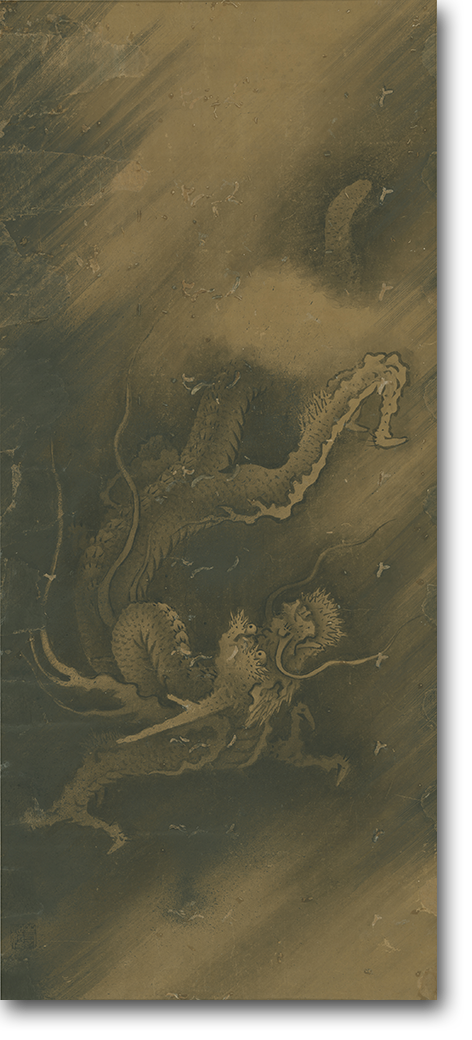

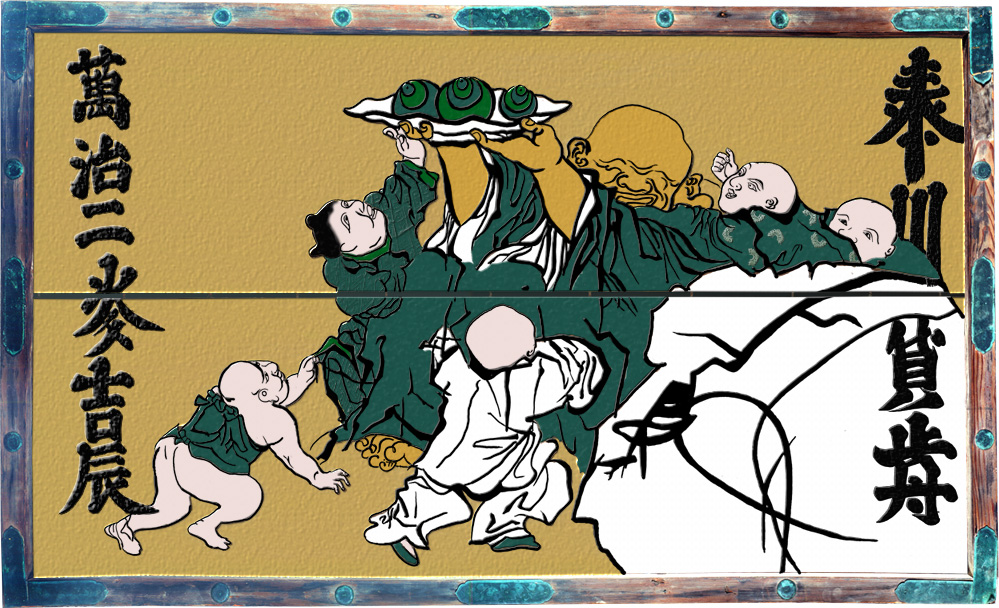

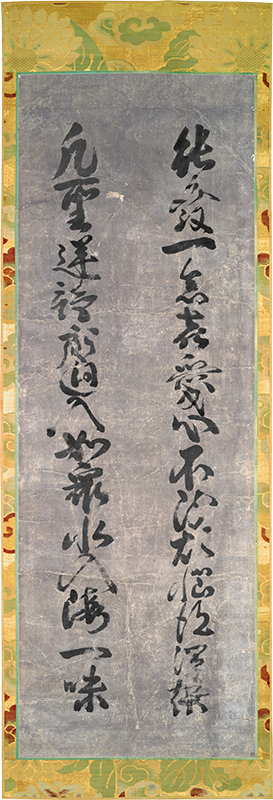

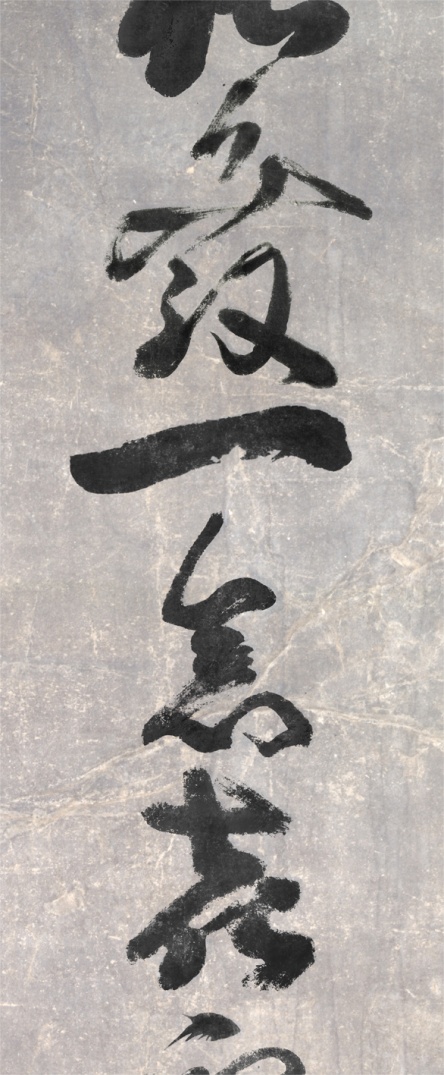

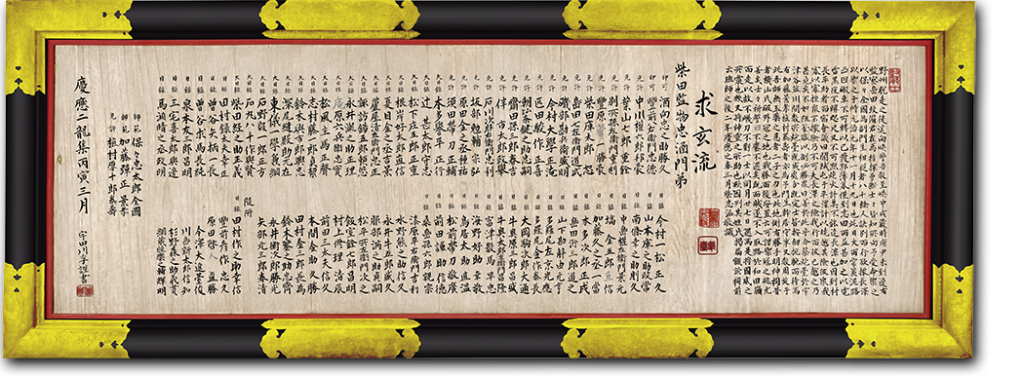

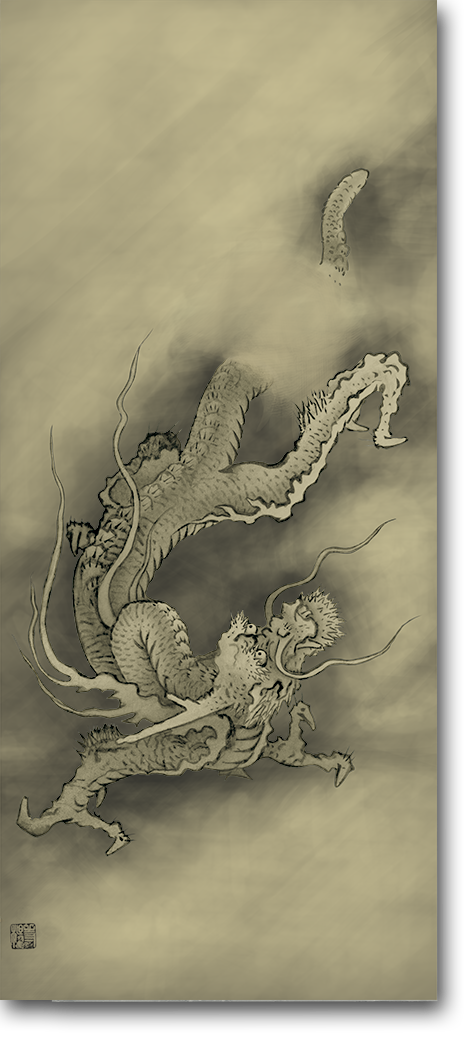

私の「デジタル画像による文化財復元」の技術は、まず「画像」の撮影技術がものをいう。

二十歳くらいから趣味として「写真」をやっていたが、24歳で写真の仕事に就いた。

以後、写真の分野を渡り歩いたが、すべては「独学」で身に着けた。

で、この仕事もそれがものをいうのだが・・・・

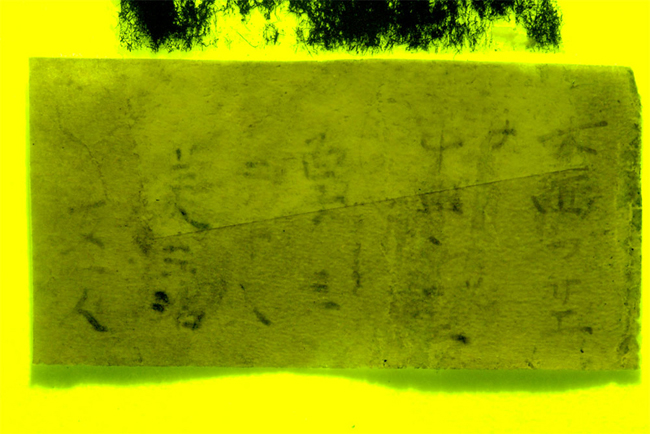

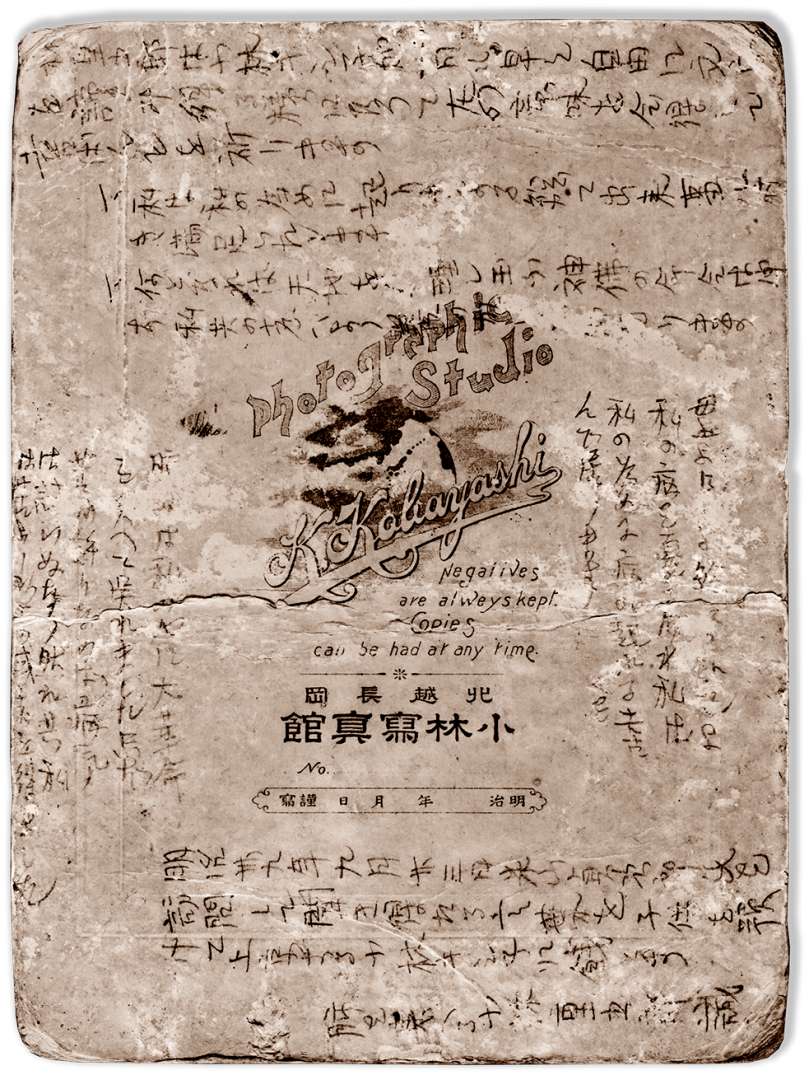

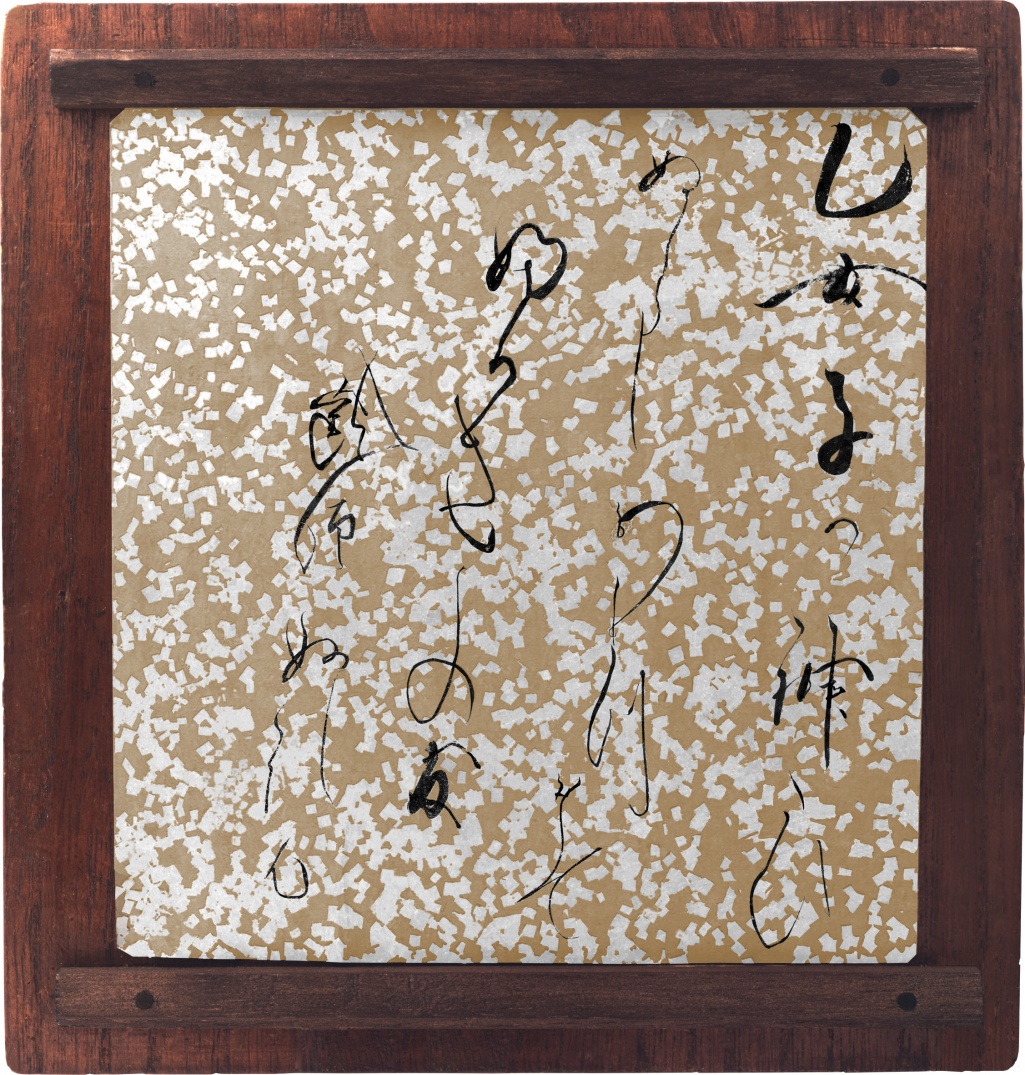

もう一つ、この仕事を始めてから、「複写」つまり、「被写体となる物体」を正確に記録する必要がある。

アナログフィルムの時代には、35ミリのフィルムより大きなサイズのフイルムがいろいろとあり、フィルムが大きいということは、すなわち被写体の「情報密度」が高いことを意味する。

つまり「復元」の第一歩は、「多くの情報」を取り込む必要があり、いうならば「顕微鏡」を覗くような作業となる。

それを「デジタル画像」として取り込むのだが、「画素数」の大きさがものをいう。

2000年に始めた当時は、まだデジカメの画素数が小さくて、使い物にならず4×5や8×10のフィルムで撮った画像を、「スキャナー」で取り込んでいた。

で、実はこのスキャナーは1本のCCDを、時間をかけて移動させながら、画像を取り込みのだが、フッーのデジカメは、フィルムカメラと同じく【瞬時】に画像を取り込むので、動くものも撮れるが、スキャナーは動くものは撮れない。

じつはこの仕事の「被写体」は、「動体」ではないので、スキャナーのような構造でも、「画像」が造れる。

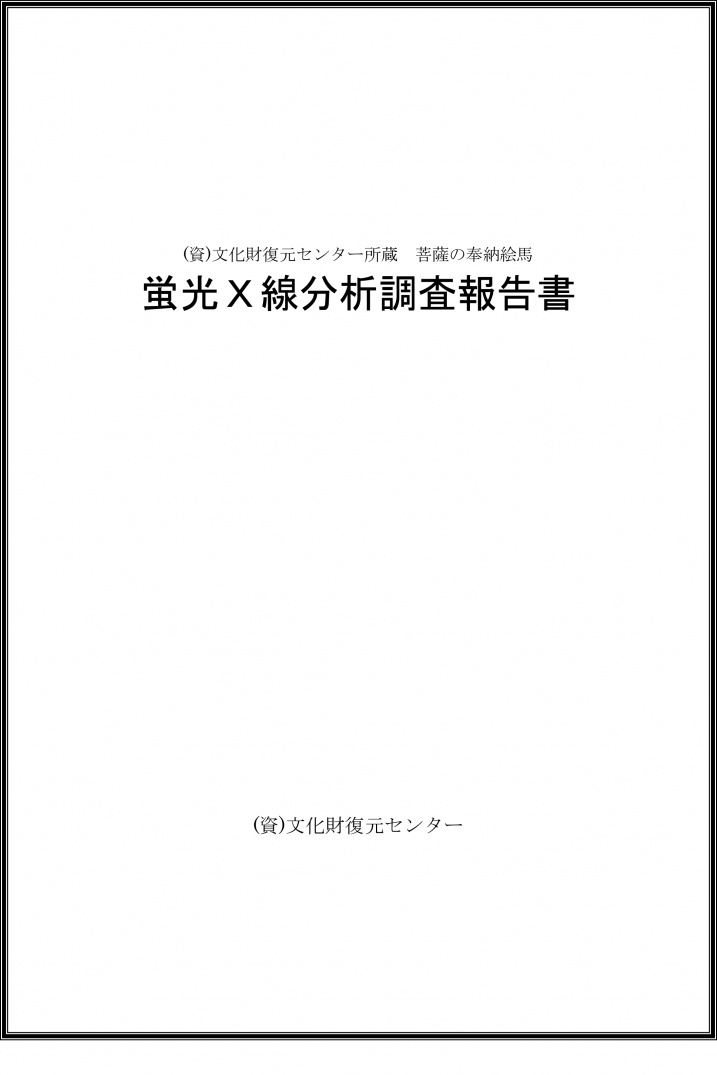

私がこの仕事を始める以前に、「デジタルアーカイブ」という言葉が造られ、「デジタル画像」で文化財や美術品を残すことが流行った時期がある。

その当時は「スキャナー」式のカメラが主流であったが、現在は作られていない。

スキャナー式だと、一般のデジカメと比べて「高解像度」の画像が撮れるのだが、現在は市販されていない。

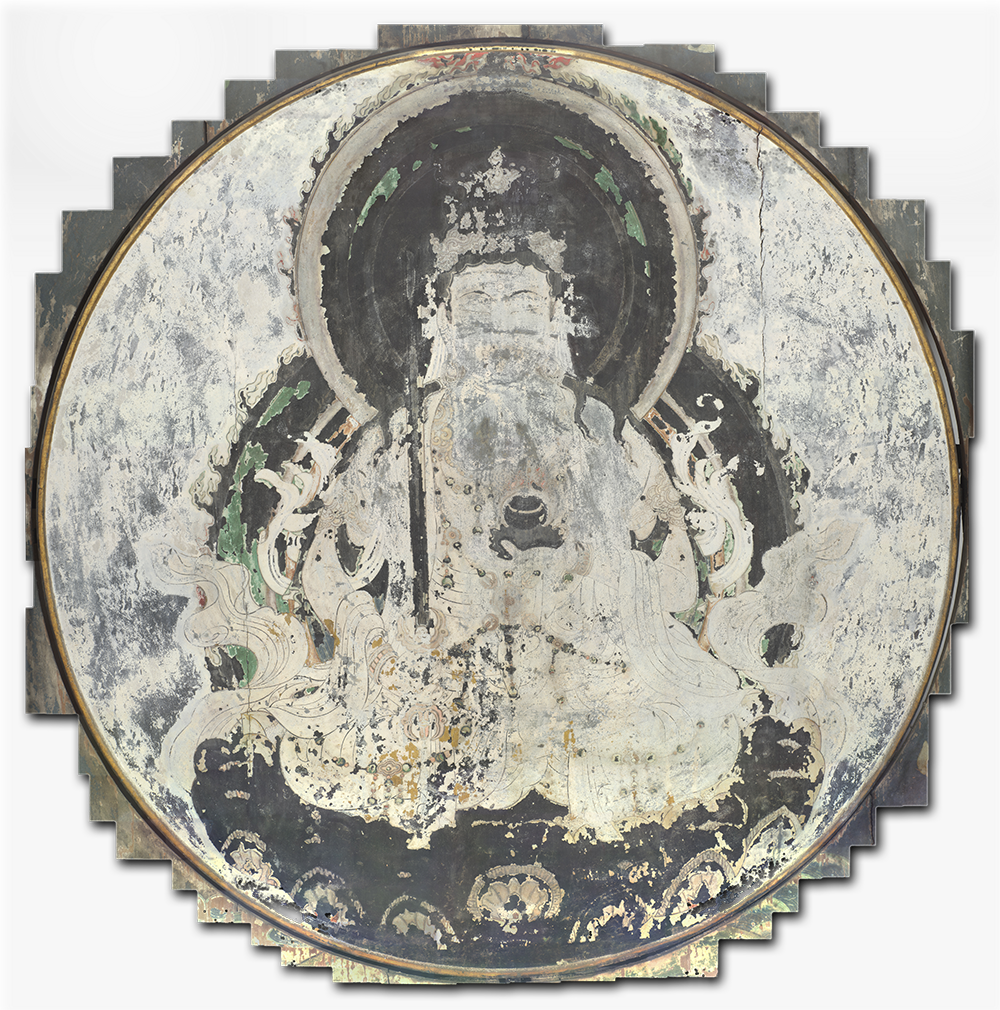

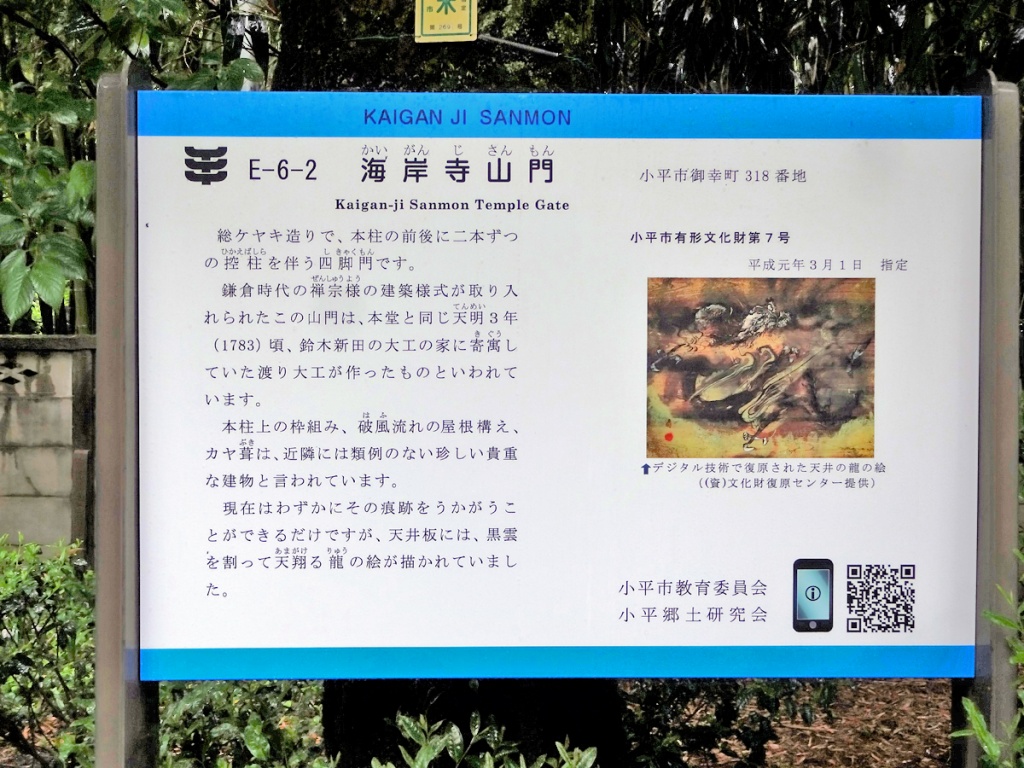

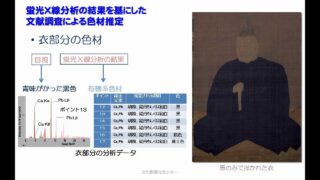

先日BSで放送された「笠置寺の弥勒磨崖仏の復元」

は、実は市販のスキャナーのCCDをフィルムバックに改造した自作のカメラを使っていた。

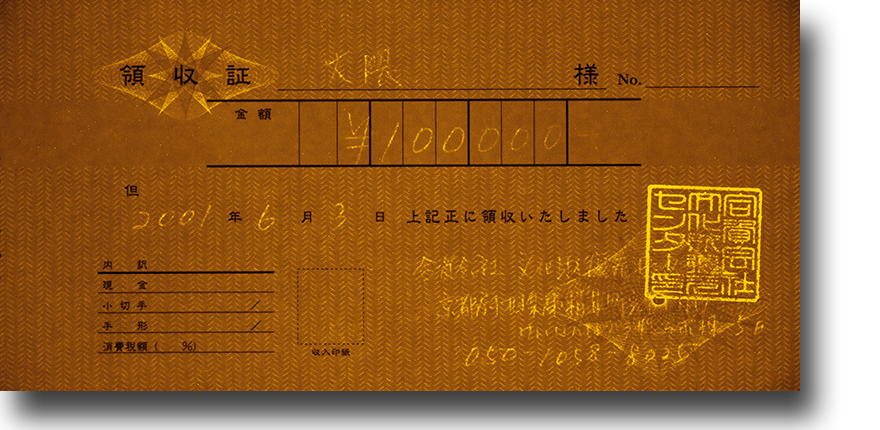

その後、「デジタルアーカイブ」という言葉が流行っていたころに、当時造られた「PowerPhase FX」というカメラがあるのだが、発売当時「500万円」で売られていた。

これの中古をネットオークションで、「15万円」で手に入れた。

セミ判サイズのCCDに比べ、こちらのCCDは4×5サイズだったので、こちらのほうが実質の解像度が高く、それ以後はこちらを使っていたのだが・・・

15万円で手に入れたカメラに「30万円」という修理費がかかった。

まぁそれでも使っていたが・・・・

数年後、どういうわけか、作動しなくなった。

このカメラ、古いタイプのMacでないとドライバーがなく動かないのだが、いろいろと手を尽くしたが、結局動かないままお蔵入りとなった。

最初のセミ判のカメラは15年前のまま使っていないし、PowerPhase FXは、数年前からMacと一緒にお蔵入りしたまま放置していたが、昨日からMacをまず動かそうと電源を入れたが、立ち上がらない状態なので、まずMacから修理に取り掛かった。

果たして、これらのカメラは、息を吹き返せるか・・・・

くまさん

コメント