Views: 9

まぁそんな不思議な繋がりからこの仕事は始まったのだが・・・

だけど・・・

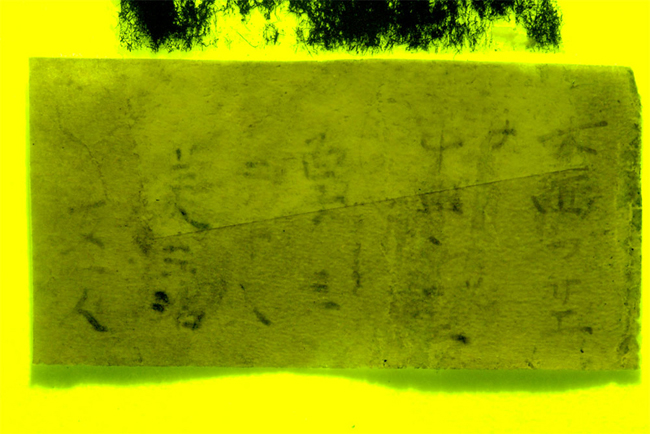

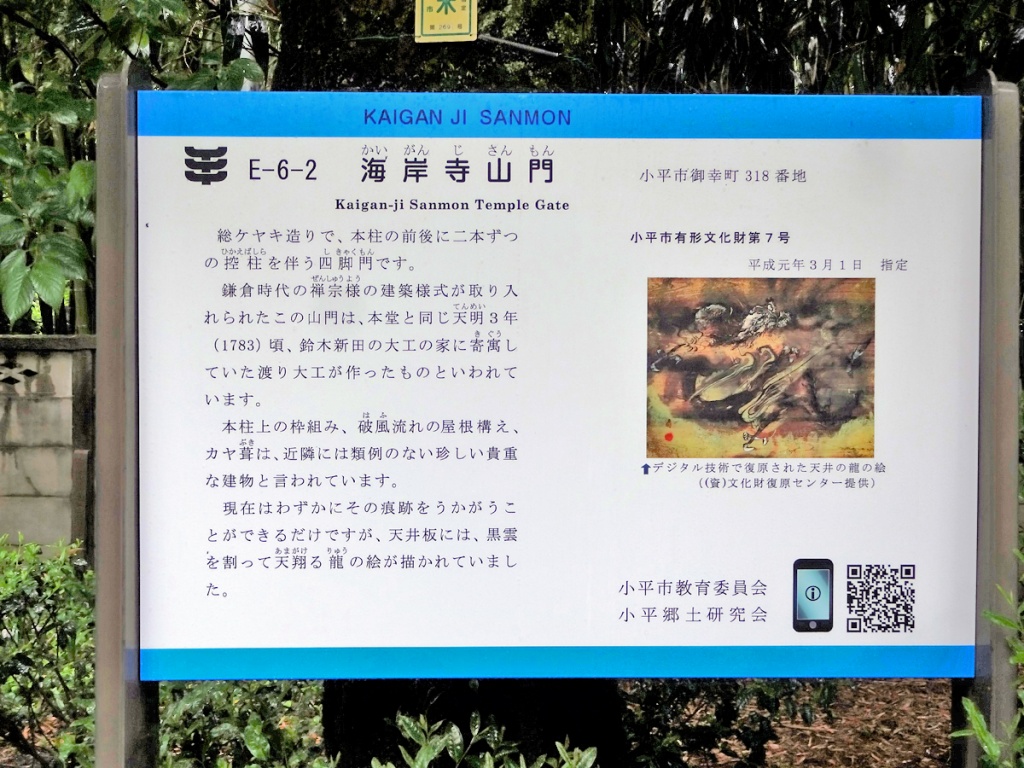

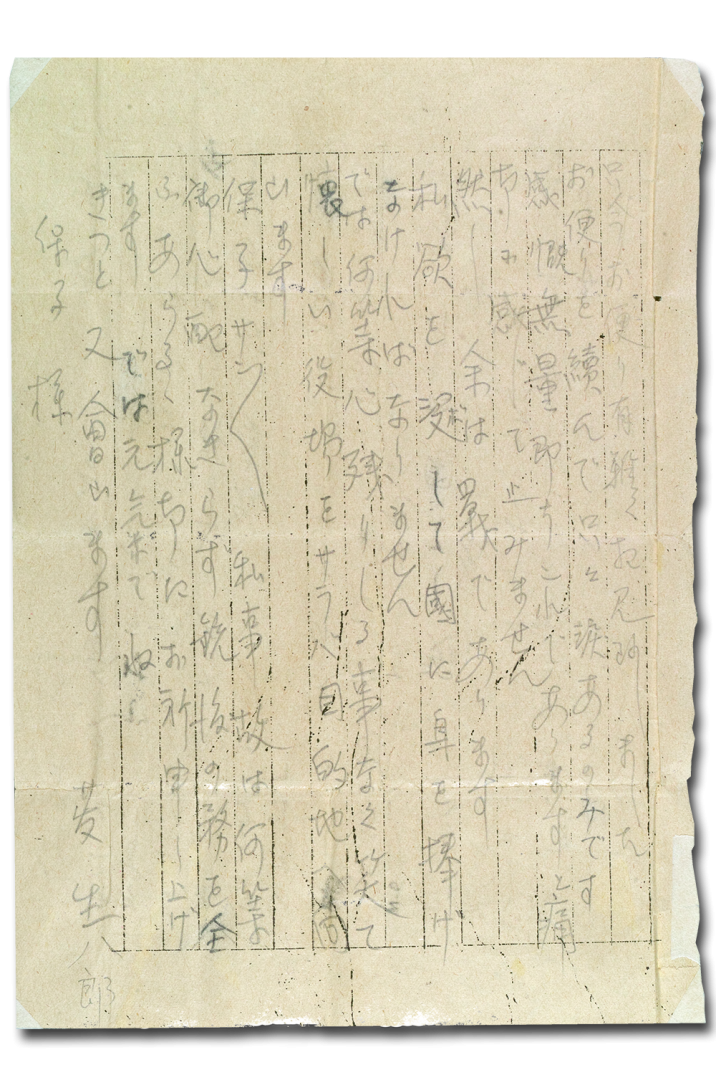

その当時、ネットで検索しても、「赤外線」を使った発掘された木簡の文字解読や、紫外線を使った絵画の修復跡の検査はあったが、それらを使って「復元」した例は一つもなかった。

そんな中、私は得意な「試行錯誤」で、復元技術を積み上げていったのだが・・・

で、実際に依頼を受けた復元でも、それらの技術を使って作業をしても、芳しい結果が出ないことが多かった。

とはいえ、お金をもらっている以上は「できませんでした」では済まされないので、またいろいろと「知恵を絞る」のだが・・・

そんな時はよく「閃き」があるのだが・・・

今から考えると、それって「顕在意識」の自分の頭で考え付いたことではなく、「潜在意識」つまり「真我」である「神」が、直接「声」だとか「ことば」だとかで教えてくれたわけではないけど、「イメージ」として「湧いて」来るんよ、アイデアが・・・

そのアイデアを何度か試行錯誤していると、どういうわけか「復元」できているわけ・・・

そんな感じで「前例」のない、「デジタル画像による文化財復元」の技術はどんどん積みあがっていった。

で、もう一つ不思議なことに、私自身がそのおじいさんの話を聞いて、自分でも「4つの神社」に参ったのだが・・・

信仰心のない私は、それらの神社で「形だけ」頭を下げていたことになる。

ところがそういう復元の仕事を始めると、やはり「神様」にちゃんと頭を下げる必要性を感じ始め、心を込めて宗像大社や諏訪大社にお参りして帰っててくると・・・

不思議に「問い合わせ」が入ったり、実際にしごとが決まることが多々あった。

そして、大きな仕事が終わるころには、また次の仕事が入ることが何度も続いた。

ただ・・・

その後はそれも途絶え気味となり、随分と「試練」を与えられて現在に至る。

で・・・

この仕事を始めてから、自分ではそんなこと考えたこともないのに「文化とは??」あるいは「文化財とは??」ということの答えが、また「自分の中」に在ることに気が付いた。

ただその答えは・・・

「文化」とは「人の精神的な営み」であり、「文化財」とは「それを形に・あるいは記録したもの」という、いたってシンプルなものだった。

だけど・・・

世の中の「文化財」の専門家は、全然違う認識なんよ・・・

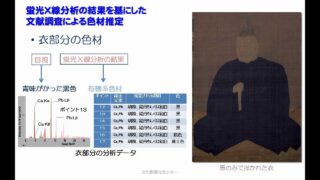

ある人の紹介で『東文研』の「敦煌莫高窟」の調査チームのチーフと話したが、彼が言うには「分析すらしていないものを復元とは呼ばない」とはっきりと宣われた。(嫌味・・・)

だけど・・・

分析できるのは「物質」だけじゃん・・・

絵の具の成分が分かったところで、「同じ成分」でも「違う色の絵の具」もあるし、また「色の濃さ」は「粒子の細かさ」によって変わるし、またもっと言えば「アナログ」で[人の手」により、「同じ絵具」を使って、さらに「同じ技術」を使って、「模写」したとしても、それが「文化財としての価値」を持つか??????

それはいくら「うり二つ」の素晴らしいものでも、単なる「模写」に過ぎないわけよ・・・

つまり、世の中に「文化財」という「特殊な物質」など存在しない・・・・

また、最初から「文化財」として創る人は誰もいないわけよ・・

要するに「物質」としては何も変わらないけど、ソレが「文化財」と呼ばれるようになったのは「ナカミ」の価値が認められたからにすぎないわけよ・・・

なのに「分析」すれば「復元できる」とでも思っているわけよ、彼らは・・・

でも「ナカミ」の価値なんて「分析」できるものじゃない。

「ナカミ」ってそれを創った人の「意識の高さ」なんよ・・・・

「意識」って、言い方を変えると「おもい」でもあるわけ・・・

どれだけその制作物に「思い」が詰まっているか・・・

実はこの「思い」って「物質に宿る」ことができるんよ・・・

の中に「物質は突き詰めると原子の周りに電子がまわっているだけの世界となり、それらの物質の空間に占める割合は「10億分の1」と言う密度だと言う。」とあるように、量子力学の世界では、「個体」としての物質は存在しないし、物質も「人の思い」も「粒子」であり「波」であるといわれ、その物質の「隙間」に「人の思い」も十分に同居できる空間があるらしい・・・

そんなことも理解できないのが、「3次元世界」の「文化財の専門家」なんよね・・・ッ・タ・クゥ・・・・

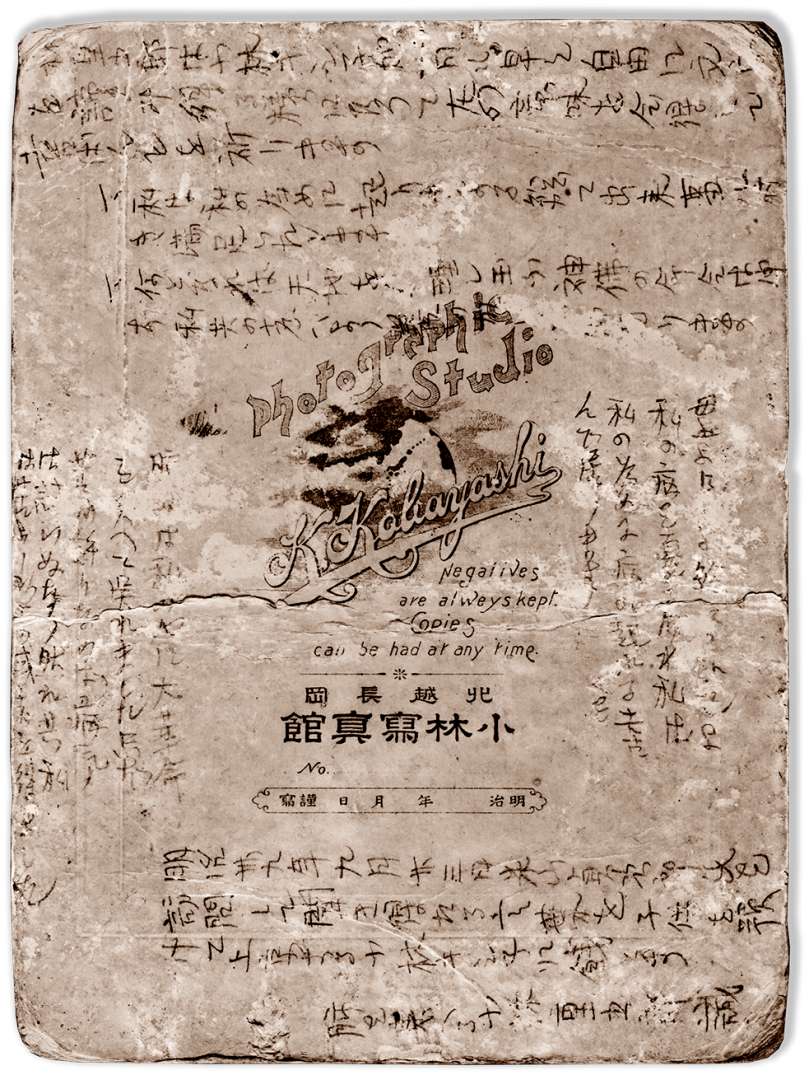

ましては「アナログ」の「絵の具」を使わない、「デジタル復元」って「物質」を伴わない、単なる「数字の羅列」なんよ・・・・

言い換えれば「物質」はいずれ「朽ち」て、「土へと返る」けど、「物質」伴わない「デジタル画像による文化財復元」って「朽ちることがない」わけ・・・・

で、このことを考えると

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

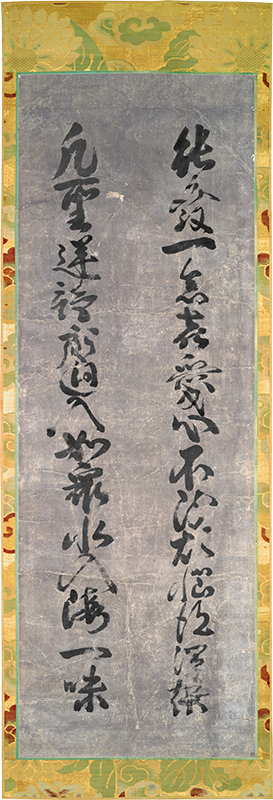

その後、わが社も簡易のタペストリーを作り、スタジオで展示したり、インテックス大阪での中小企業の展示会などでも展示している。

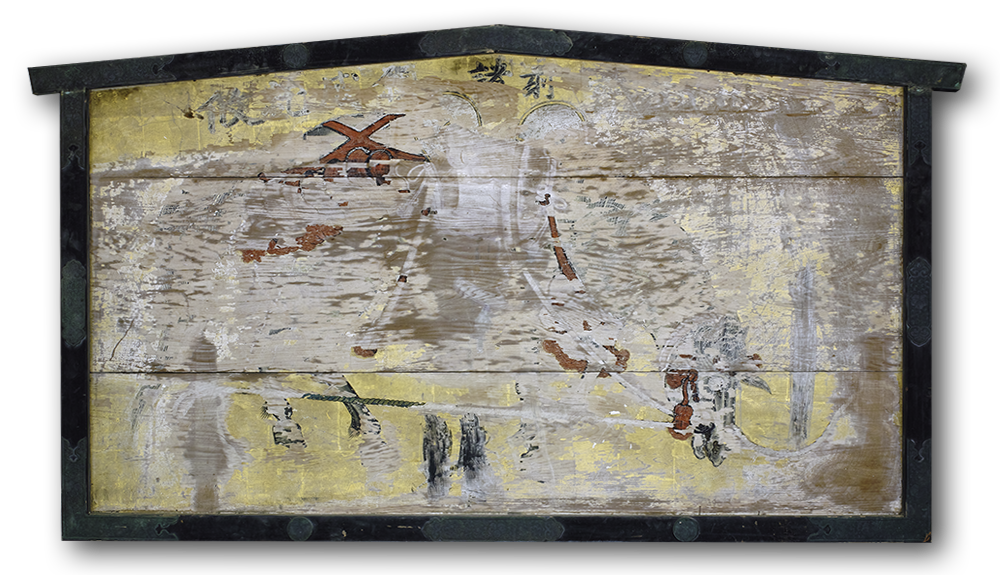

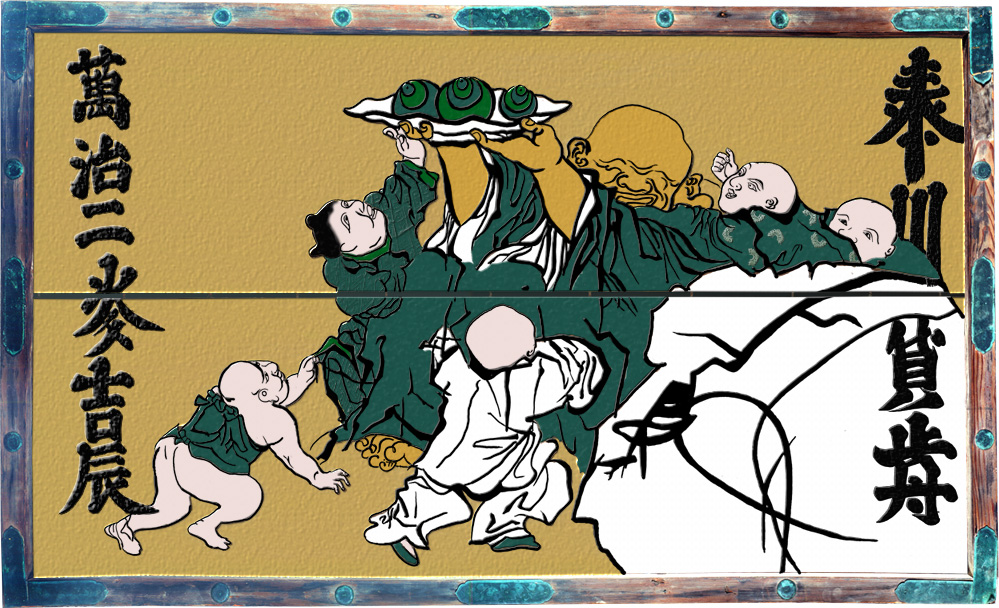

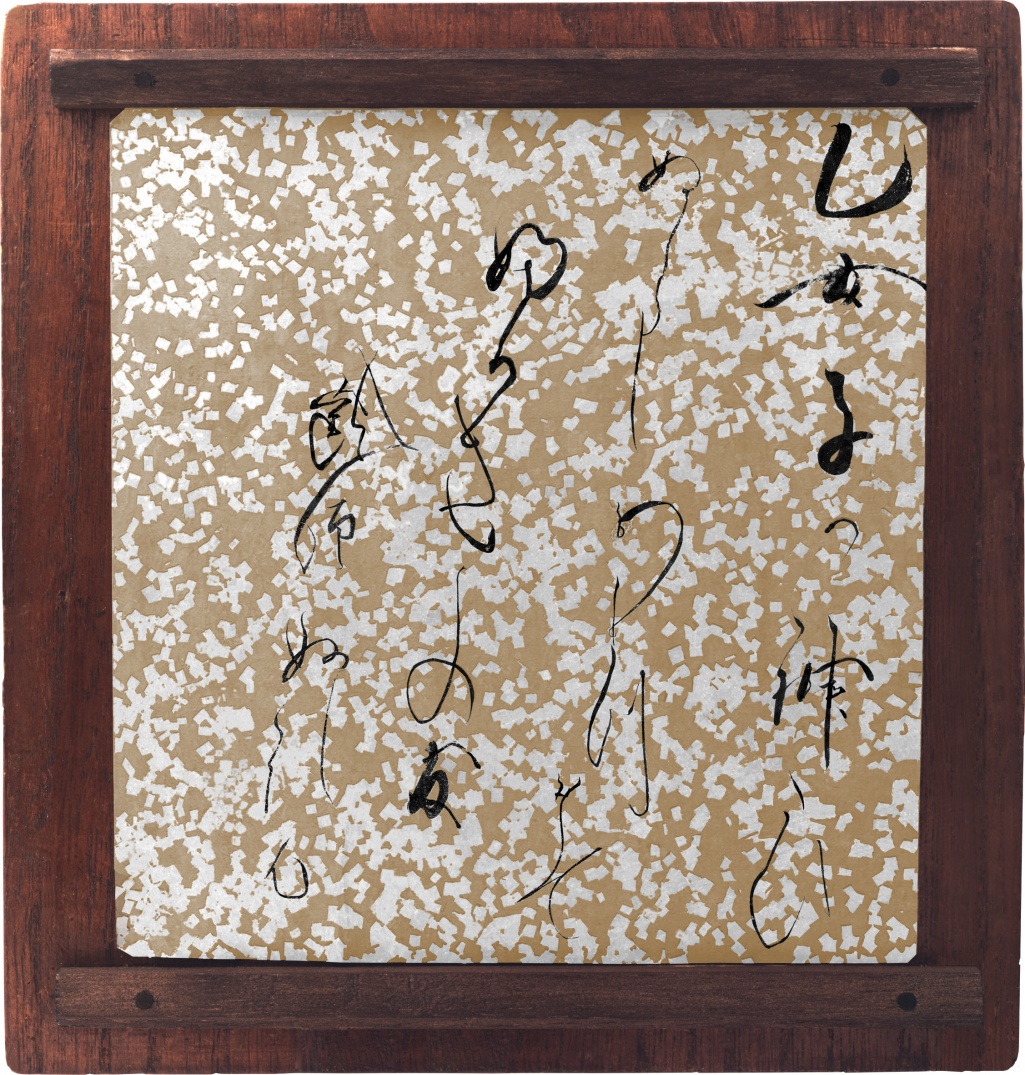

その展示会の初日、多くの来館者があったのだが、その時、不思議なことが起きた。

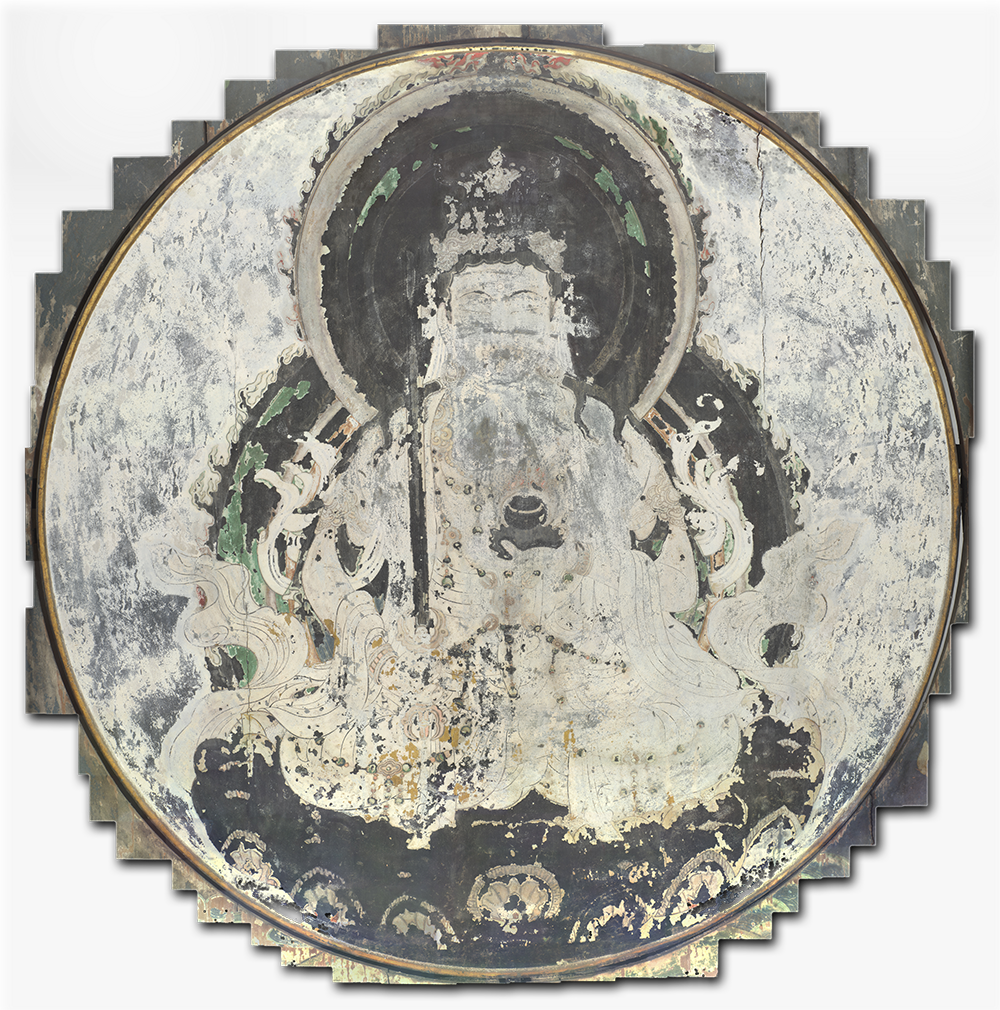

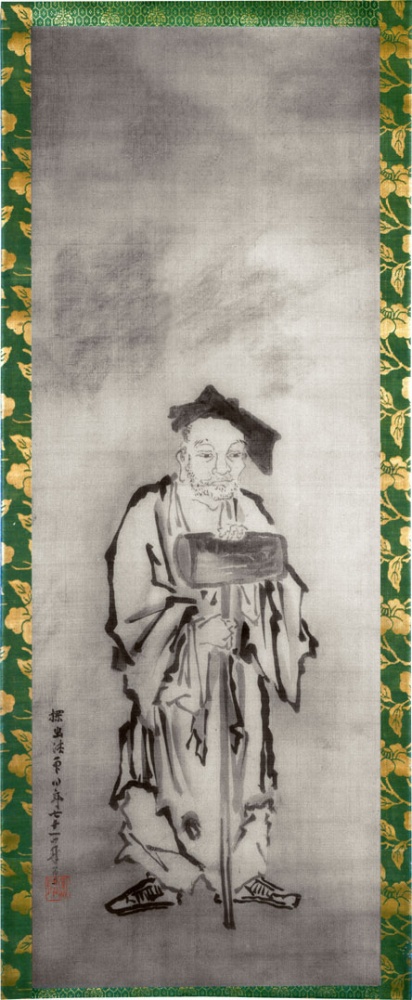

他の来館者とわが社の展示スペースで話しているとき、年のころ30代と思われるスーツ姿のサラリーマンが、この虚空蔵菩薩のタペストリーを見た途端、わが展示スペースに入り、いきなり「拝ませてほしい」と言い出した。

いきなりこんな言葉を聞くと、何が起きたのか?一瞬わからなかったが、彼はその言葉を発するや否や、ネクタイを緩め、ワイシャツの胸のボタンをはずし始めた。

そして、なんとそのワイシャツの下から大きな数珠を取り出し、手に持ちお経を唱え始めた。

こちらは唖然としていたのだが、彼は在家信者だと言い出した。法輪寺の虚空蔵菩薩像の話を知っているらしいが、拝み終えると、名も告げず、名刺もおかずに、人ごみの中に立ち去った。

何かの冗談だと思っていたのだが・・・

しかし、それにしてはおかしい。

たかが、復元画像をタペストリーにプリントしただけのものである。

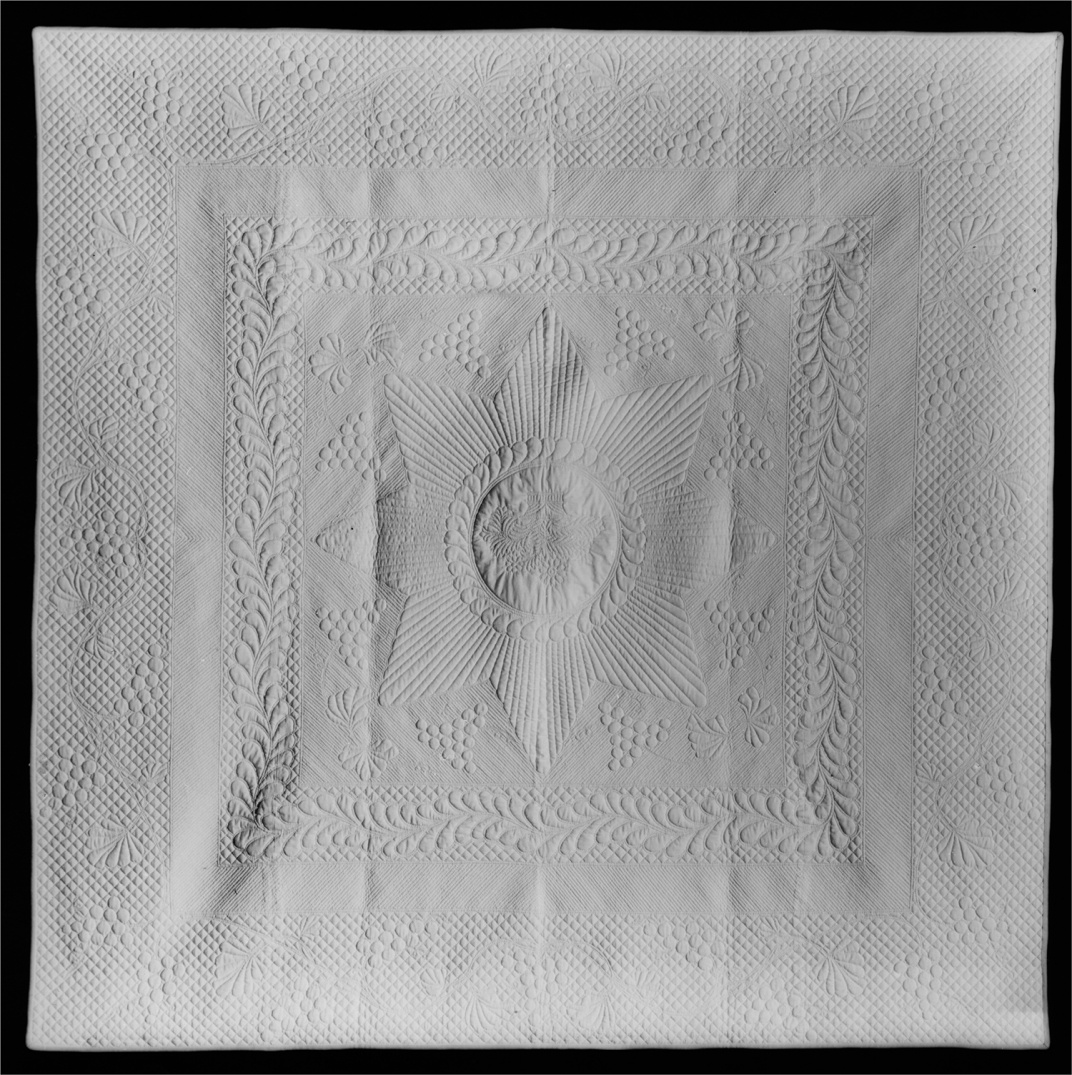

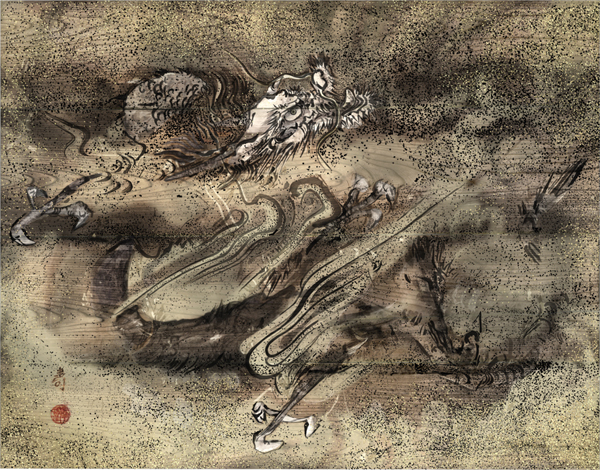

!虚空蔵菩薩のタペストリー

仮に法輪寺で法要された立派な掛け軸なら、「拝ませてほしい」と言われるのも、わからないわけではない。

なのに、彼はなぜあれを拝みたいと思ったのか??

その後、ずいぶん僕はそのことを考えた。

その結果としていえるのは、仮にあのタペストリーに描かれた虚空蔵菩薩像に魂が宿っているとしたら・・・

それは、立派な掛け軸だろうが、簡易のタペストリーだろうが、同じ魂が宿っているのではないのだろうか?

つまり、一般的な仏画のレプリカなら、「本物」があり「複製品」がある。

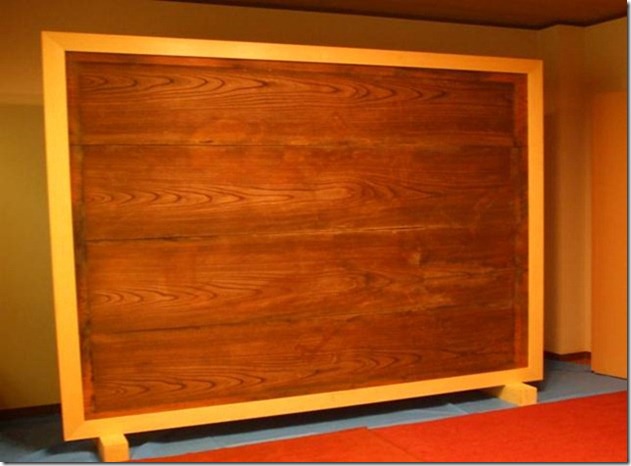

だから魂は本物にしか宿らないと考えるのが自然であるが、この復元に関しては、本物と言えるのは「朽ち果てた板絵」である。

しかし、魂は永遠だとするならば、その魂は、「デジタルデーター」という、物質を伴わず、朽ちることのない「器」へと乗り移ったと考えられないだろうか?

そう考えるのが自然だと僕は気が付いた。

だとすれば、デジタルデーターそのものに魂が宿っているとしたら、そのデーターから出力されるすべての姿に、同じように魂が宿っていると考えられないか?

そうすれば、サラリーマンがタペストリーを「拝ませてほしい」と言ったことが、説明できる。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

と、こういうことも起きるわけよ・・・・

くまさん

コメント