Views: 10

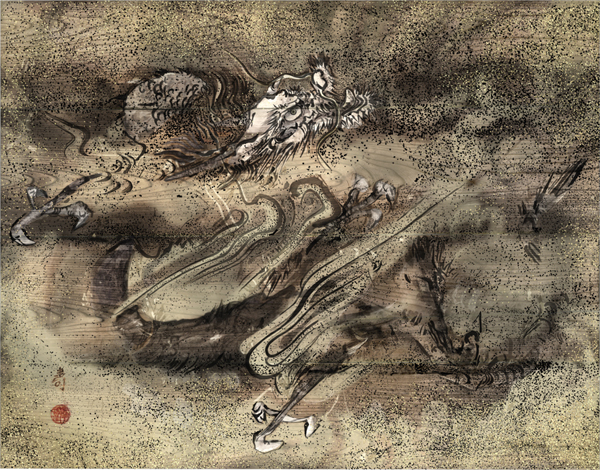

笠置寺の弥勒磨崖仏を復元したのは、すでに15年ほど前であるが・・・

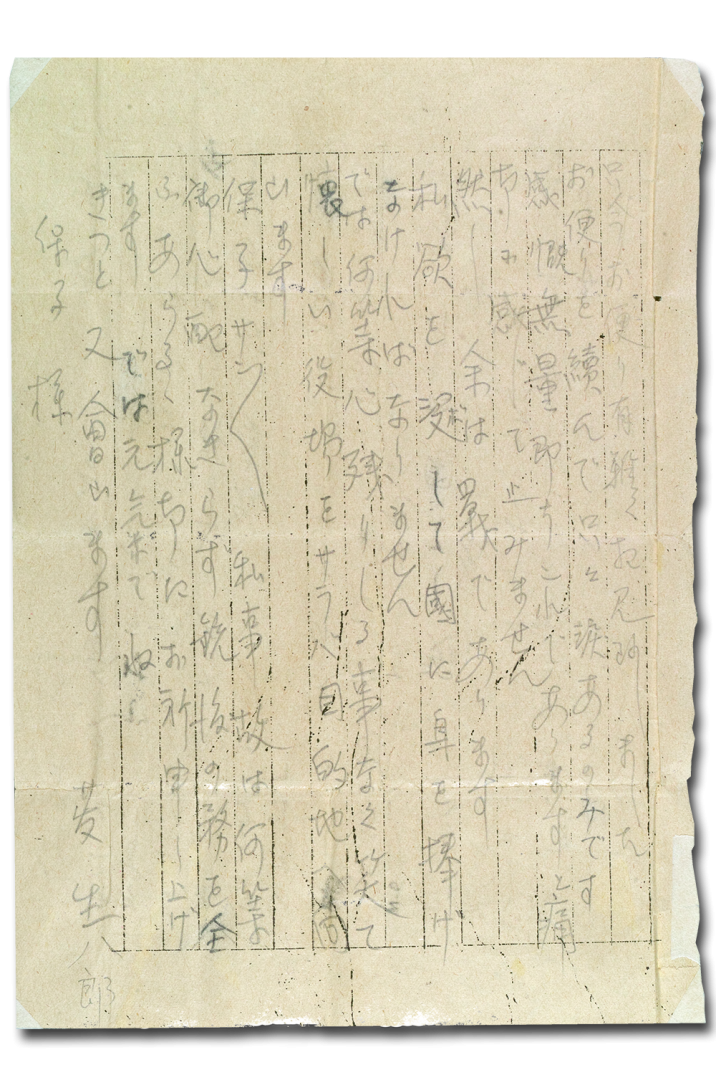

この「弥勒磨崖仏」の復元の経緯は、とても不思議な出来事が例にもれず重なっている。

その件は

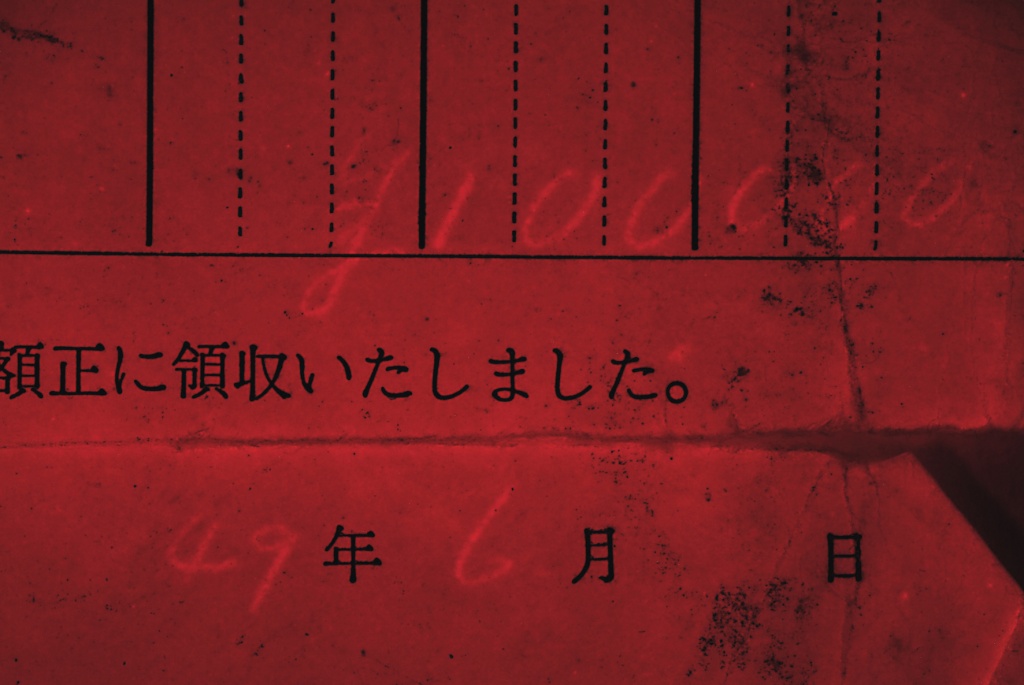

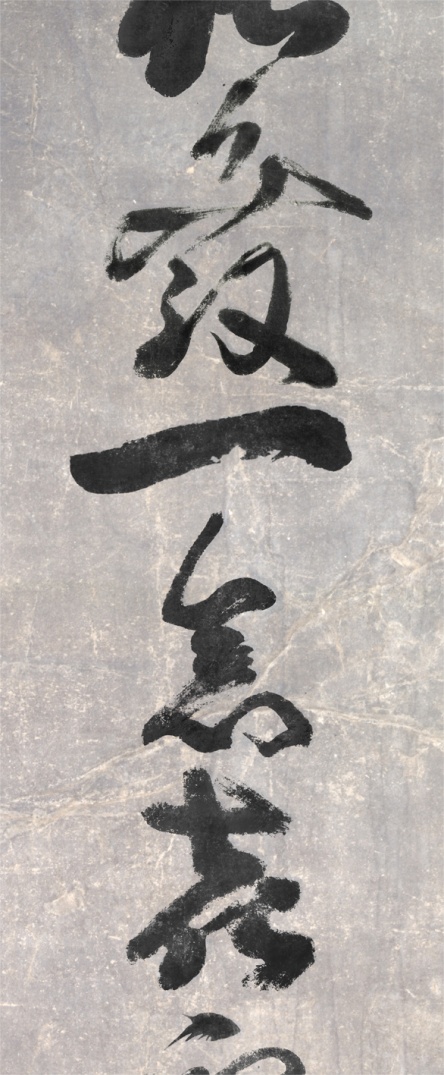

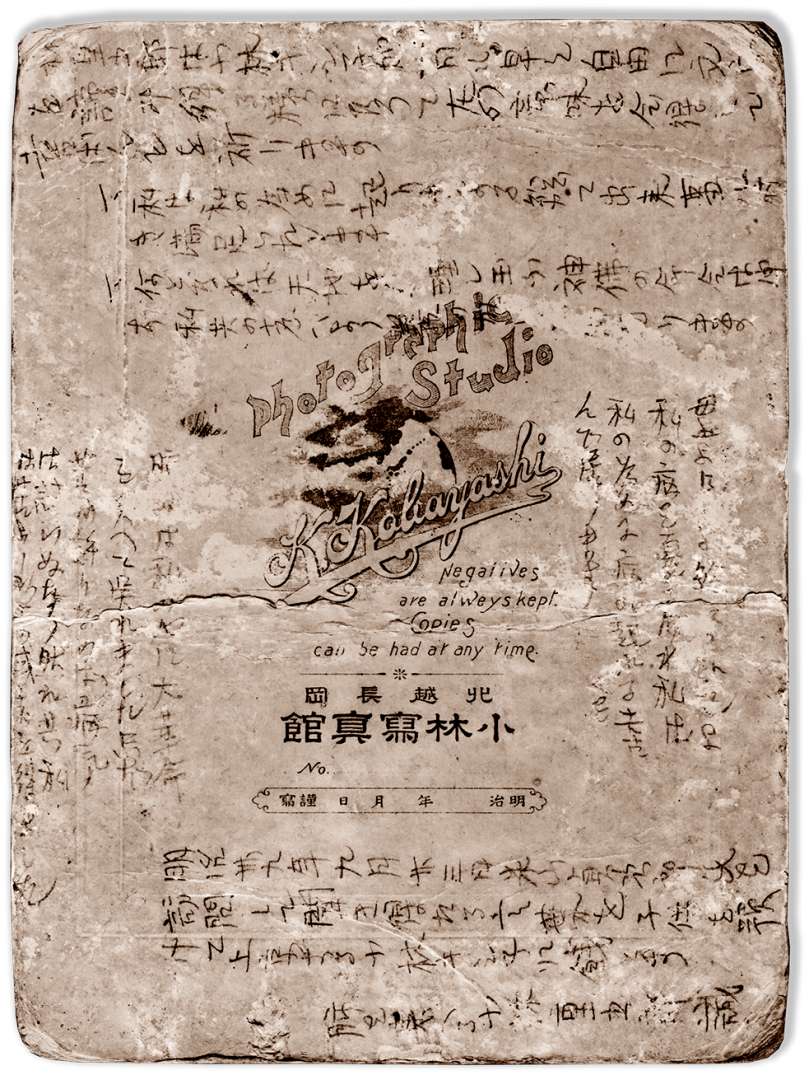

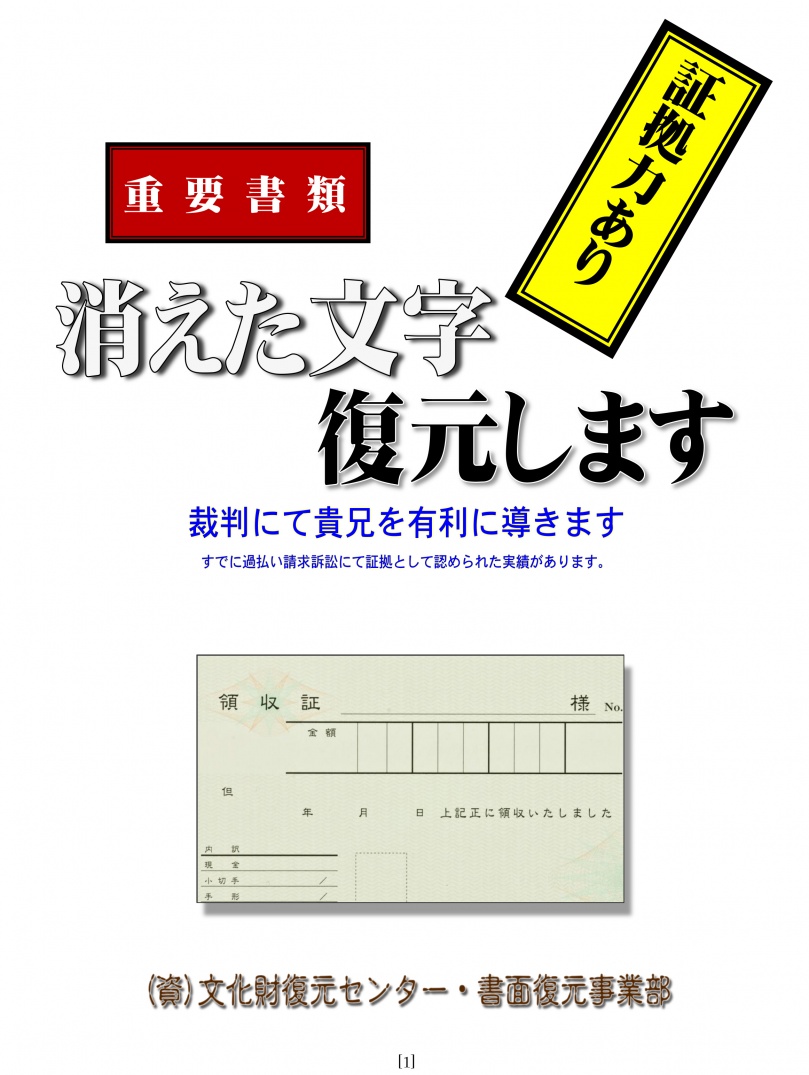

に載せているのだが、実はこの撮影に使ったカメラも、徳島の町工場の社長が自作された特殊なカメラを使っている。

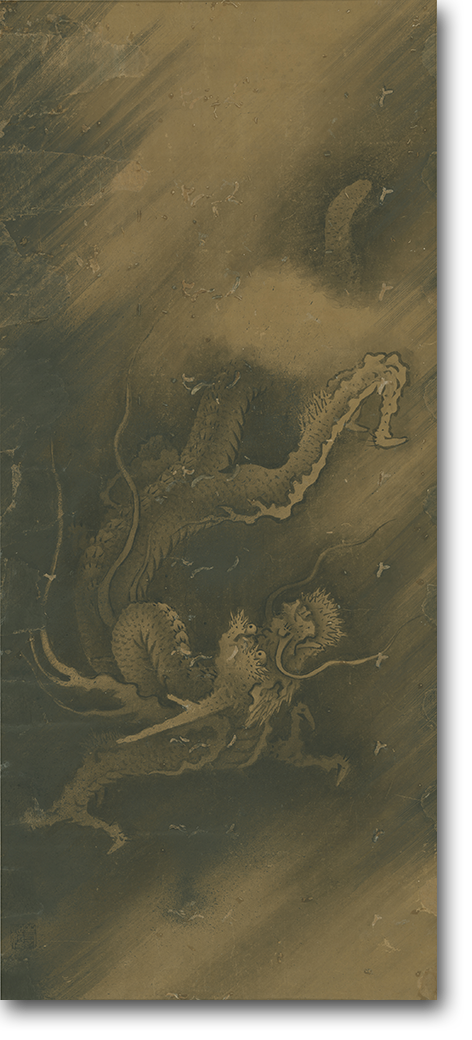

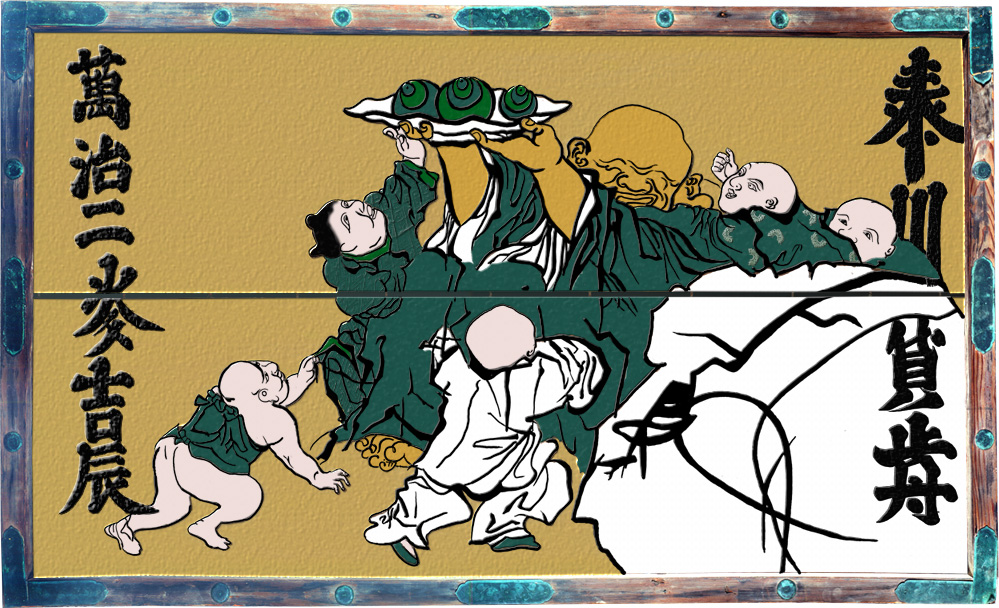

つまり、「不思議な話・その3」に出てくる、東京の少し不思議な画像処理の専門家と、そしてこのカメラを創った徳島の町工場の社長の力と、私の「復元技術」との合作が「笠置寺・弥勒磨崖仏」の復元結果となる。

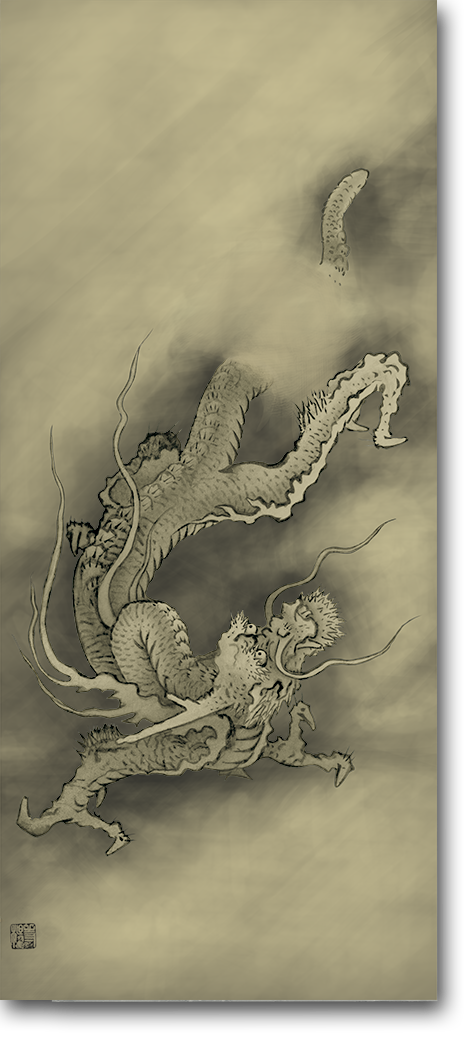

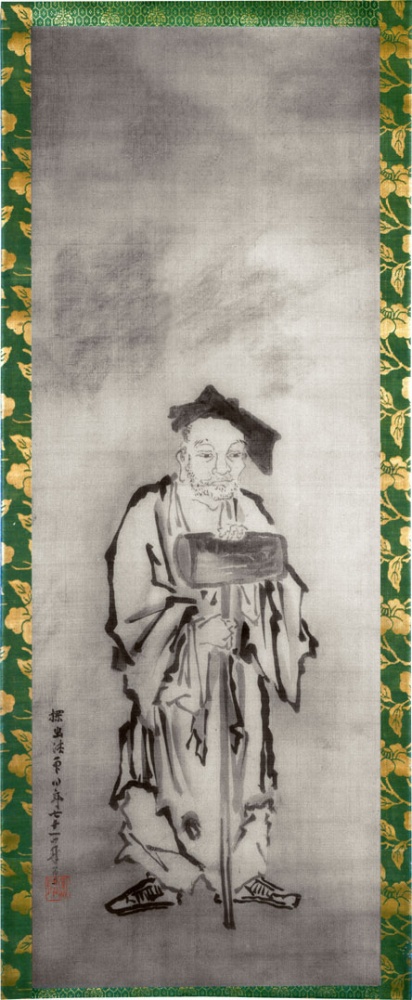

で、前置きはこれくらいにして、今、いゃこれから訪れる5次元世界を、日本では「弥勒の世」とよく言われているのだが、これは「日月神示」に書かれた「神の予言」と、「現在の状況」がピッタリと合うからなのだが、この「弥勒」とは釈迦の弟子の「maitreya(マイトレーヤ)」の事なのだが、どうも「弥勒信仰」と言うのがあるらしく、その日本での「発祥の地」が京都の「笠置寺」と言われている。

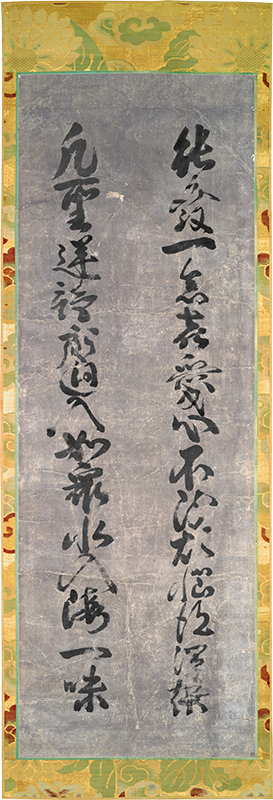

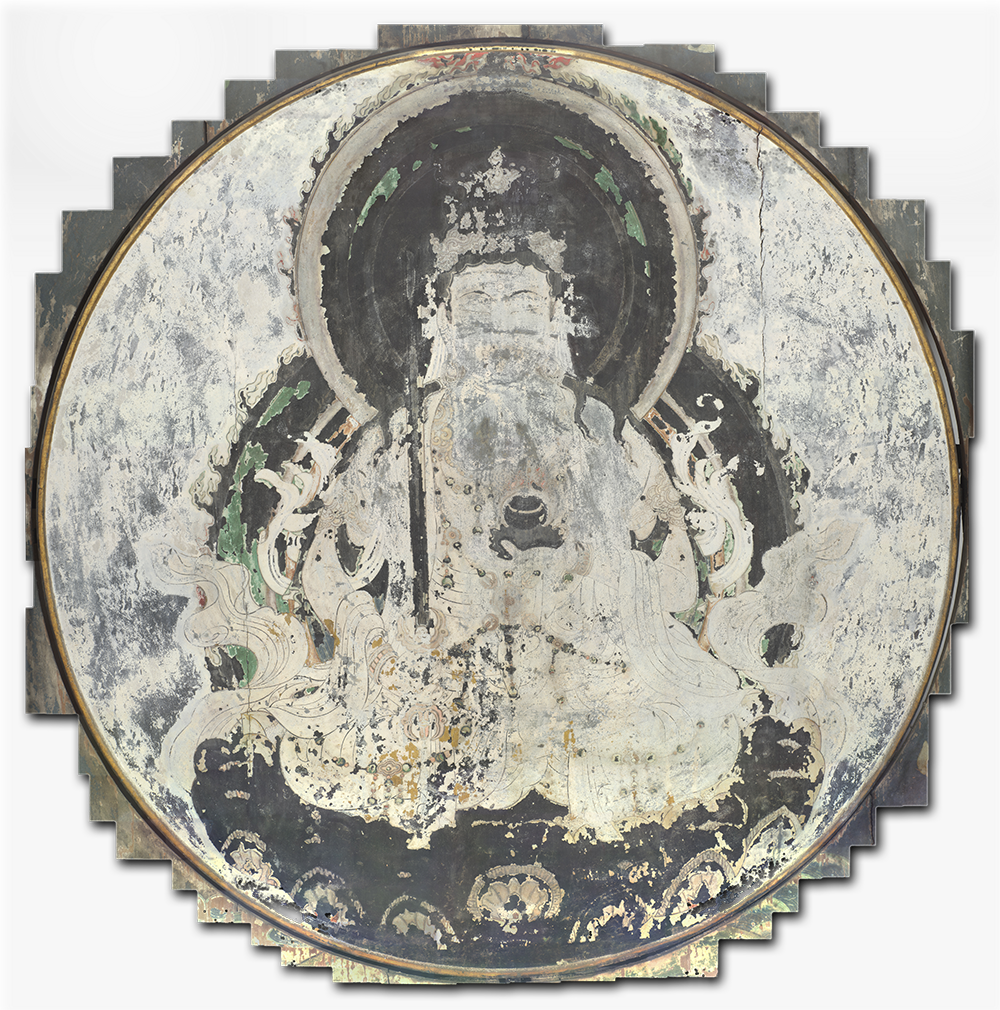

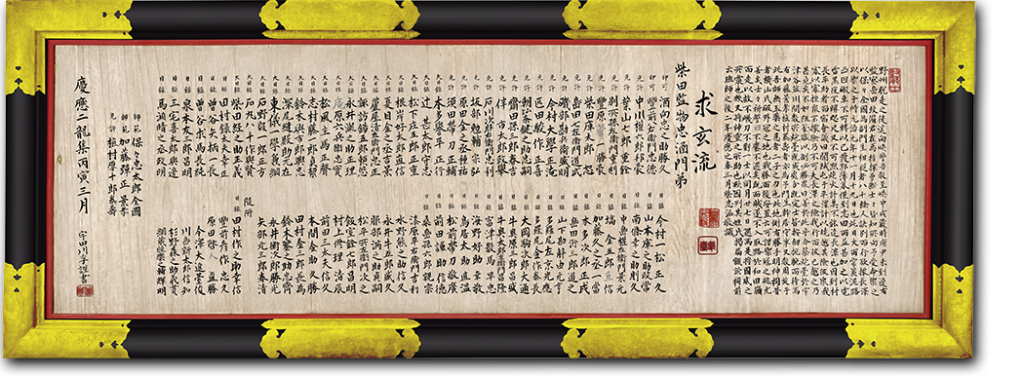

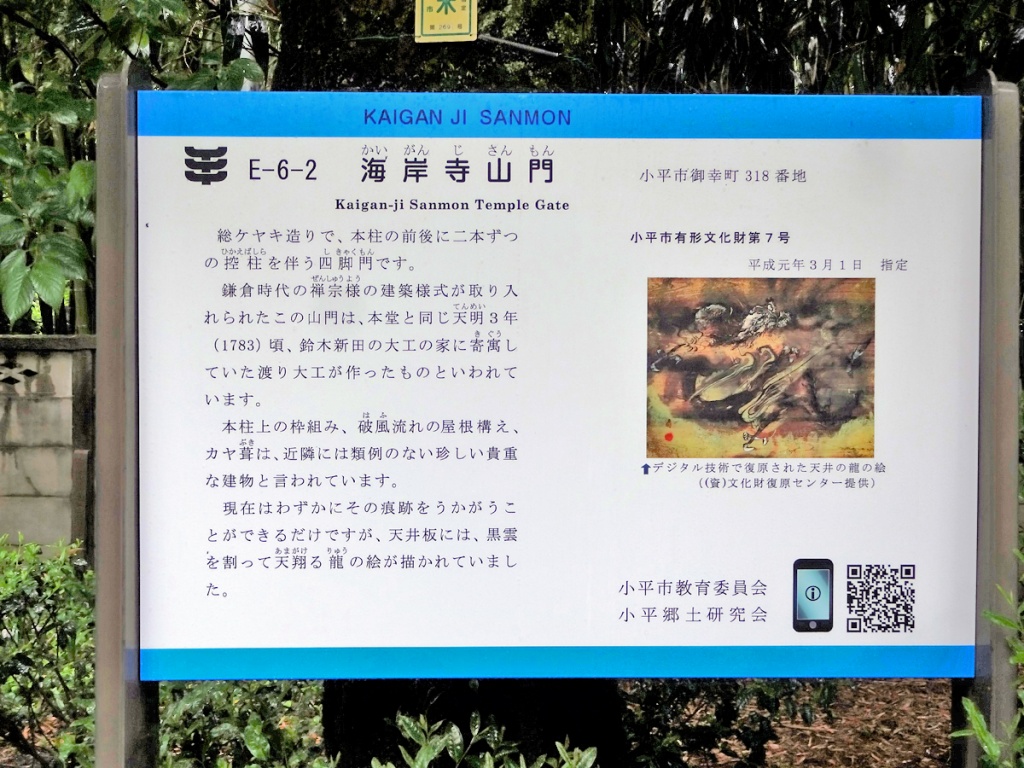

この笠置寺は、1300年の歴史があり、ご本尊の「弥勒磨崖仏」はその当時彫られ、その磨崖仏が「弥勒信仰」の発祥の地となっている。

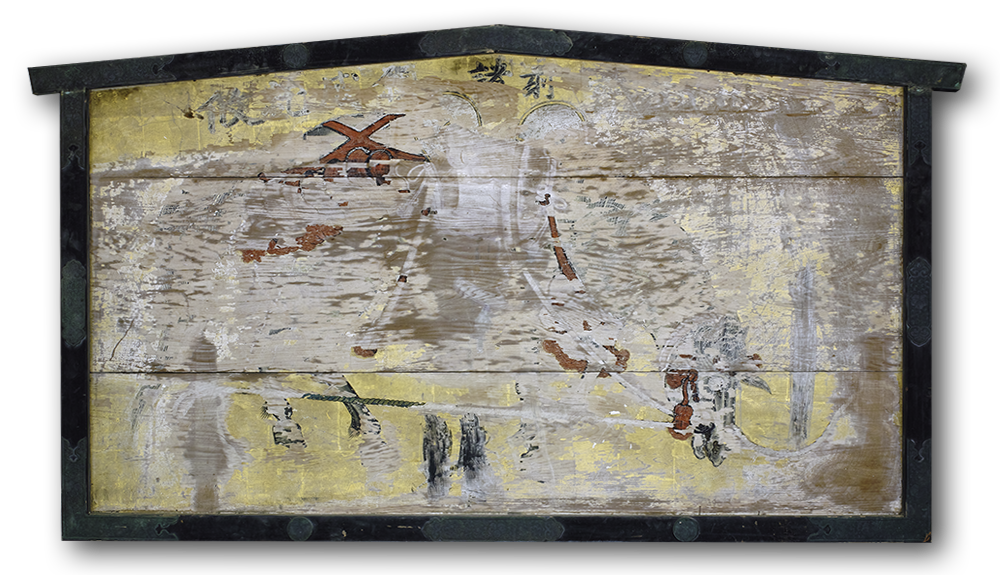

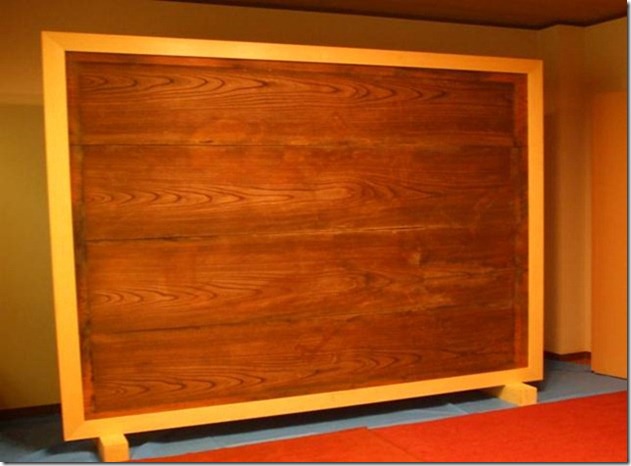

そして日本史に登場する数々の人が、この弥勒仏に参り、「700年前の元弘の乱」で、磨崖仏横の本堂が焼け落ち、同時に石に刻まれ、永遠の命を得たはずの弥勒仏の姿は、その戦火を浴び、表面に刻まれた姿は熱のため、ほとんど跡形なく剥がれ落ちた。

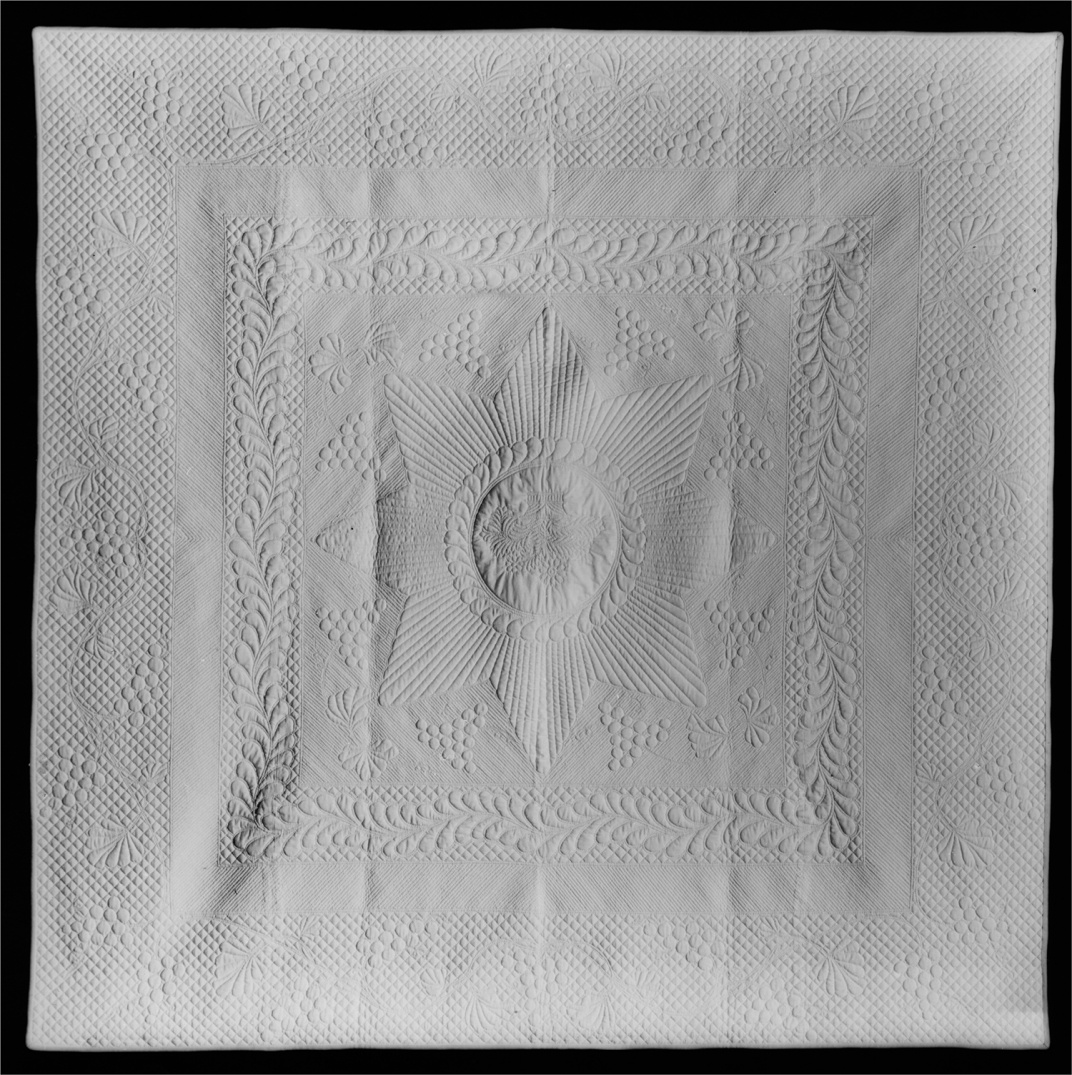

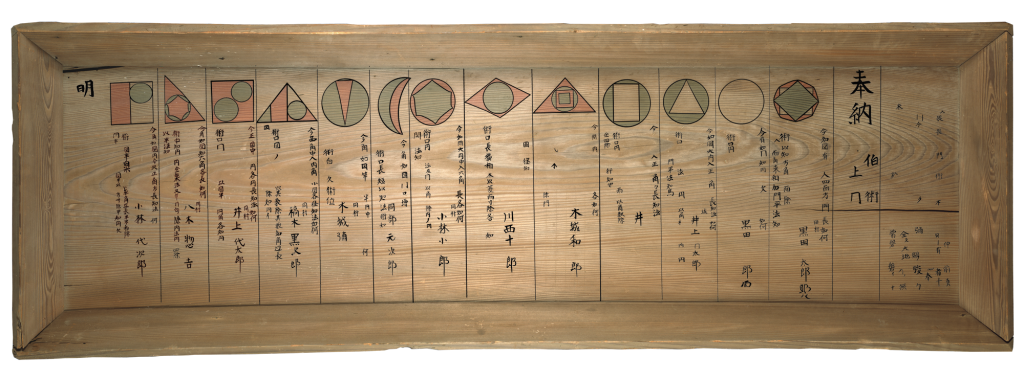

現在の姿は当時の姿は全くうかがえない状態でしたが、もう15年ほど前に当社が当時の姿をデジタル復元しています。

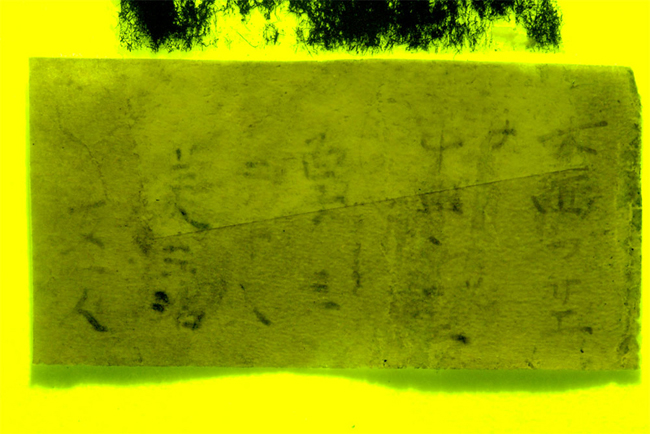

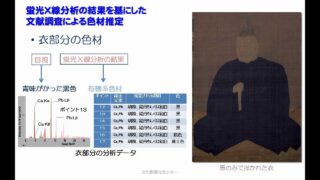

私の行うデジタル復元は、特殊撮影で、肉眼では確認できない「痕跡」を探すのですが、絵の具や墨で描かれたものは、何らかの痕跡が残るが、しかし石に刻まれ、剥がれ落ちたものは、赤外線だろうが、紫外線だろうが、ほとんど情報は得られない。

なのになぜ復元を引き受けたのか?

それは別に残された資料があるからと言えるのですが、まず、大野の磨崖仏は、この笠置寺の弥勒仏を模彫されたものという話であったり、岩舟神社の磨崖仏もそうらしく、何より「笠置曼荼羅」に当時の磨崖仏が描かれている。

そういう資料と、超拡大画像から、残された痕跡を割り出した。

で・・・・

弥勒下生とは

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

弥勒仏は、仏陀(釈迦)の入滅(死去)の56億年7千万年をへて、その教えが滅尽するときに、この世に現れて仏陀の教えを再興し、衆生(大衆)を済度(救済)する未来仏とされた。この弥勒仏を信仰することを弥勒信仰、または弥勒仏が現世に現れることを下生(げしょう)というので下生信仰とも云う。12世紀の南宋末から中国の民衆のなかにひろがった弥勒信仰は、一種の救世主待望であり、現世に不満を持つ民衆の心をつかみ、しばしば農民反乱と結びついて大きな勢力となった。そのため権力からは邪教とされて弾圧されたので、信者は秘密結社を作って信仰を守った。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

つまり、乱れた下界を正すために、弥勒仏が下界に降りることなのだが、まさに笠置の弥勒磨崖仏が、「剥がれ落ちて700年」経つのだが、この弥勒仏が自らの「再生」のために、3人の力を集め、無事甦って、今回の「世直し」が行われるわけだ・・・・

私の技術は、日本の未来のために、大いに役立つことになる。

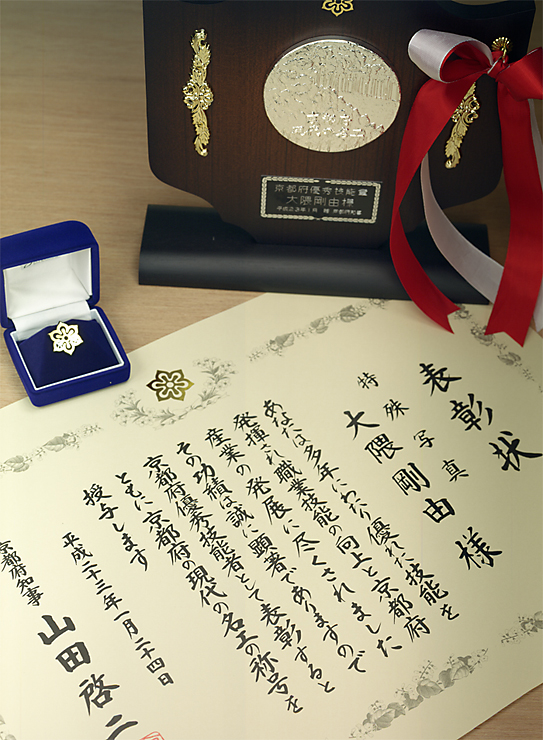

で、実は11/6日の午後9時~10時に「BS朝日」の「あなたの知らない京都旅」で、この寺と私の復元した画像が紹介されるとのことです。

くまさん

コメント