Views: 13

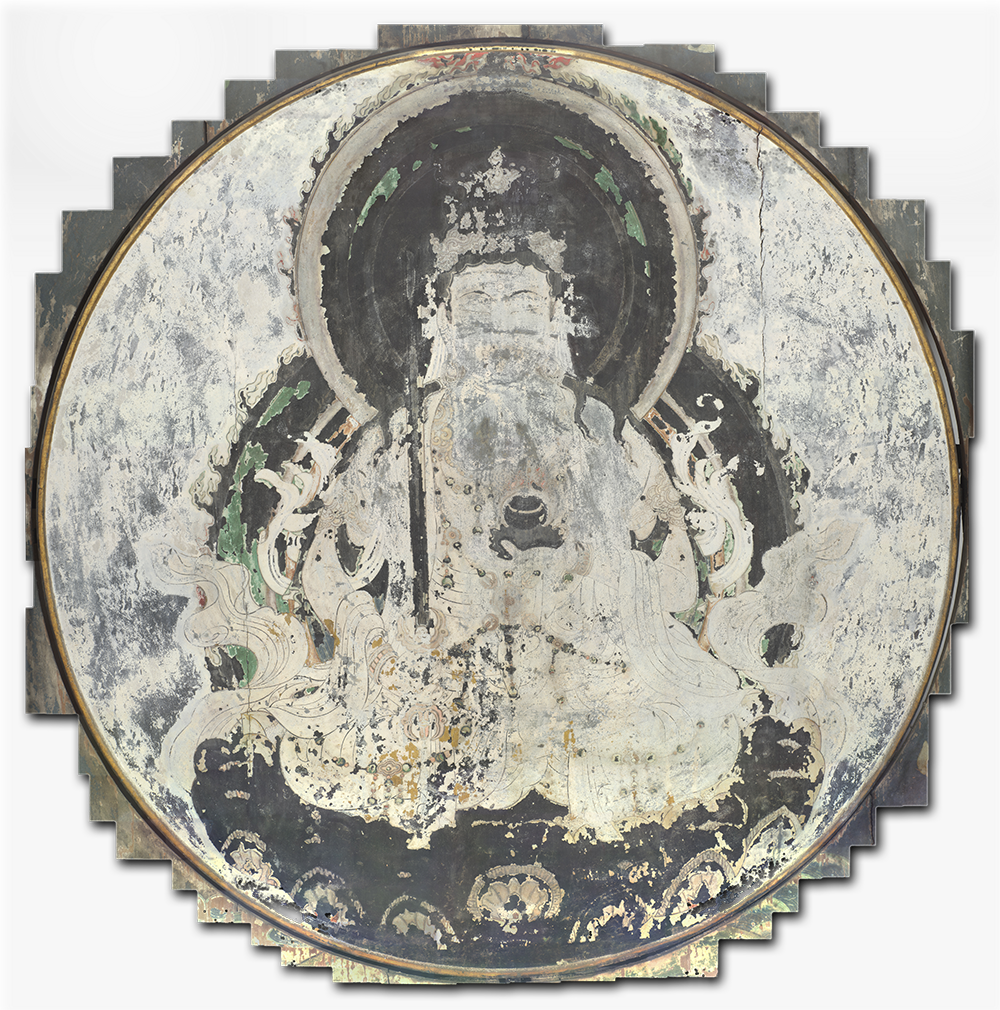

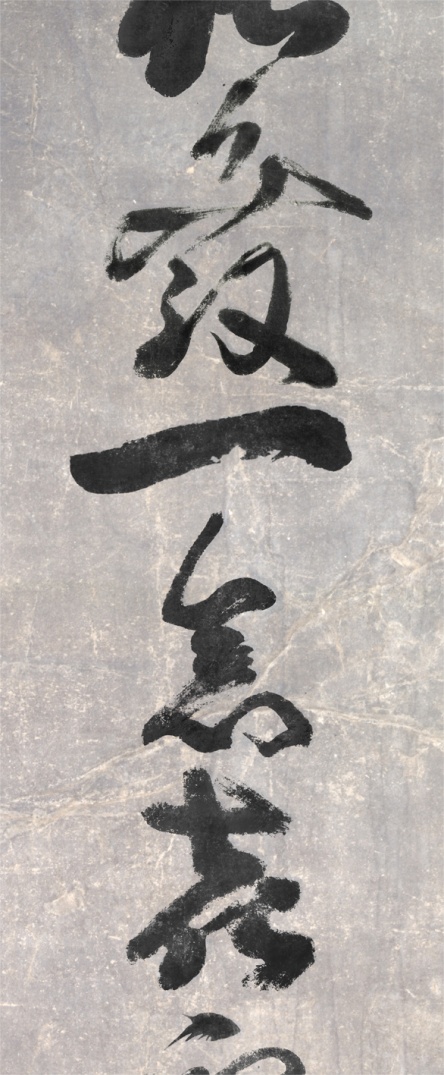

文化財のデジタル復元を始めた当初から、専門家もそして素人の方も、一番質問されることが「この色はどうやって調べたのですか?」と、まず「色」に興味を示される。

当初は、画像として撮影したものの、彩度を上げたり、濃度を調整したりすると、その消えてしまったような場所にも、わずかながらの「色の偏り」を感じることがある。

つまり「赤っぽい」とか「蒼っぽい」という感じなので、その部分にはそれらの色が使われていたことは、おおよそ判断できる。

つまりその程度の色の正確さでしかなく、その色の濃淡までは判断できたわけではない。

しかし、御存じだろうが「顔料分析」と呼ばれる手法がある。

つまり蛍光X線分析器などを用い、そこに残された元素を調べれば、成分から絵の具が判るといわれる。

ある研究者から「分析すらしていないものは、復元とは言えない」と言われたことがあり、この話はことあるたびに引き合いに出すのだが、分析で成分がわかっても、顔料は粒子の大きさにより濃さが変わります。

ましては同じ成分でも、まるで違う色の絵の具が存在するといわれる。

ましては、分析でわかる成分は絵の具の一部といわれると、果たして分析すれば正しい色が判ると言えるのか?わたしははなはだ疑問に思う。

もちろん、分析することで確率は高くなるのだが、しかしデジタルにおける「色」となると、もっと複雑な要因が絡んでくる。

仮に色を正確に定義できたとしても、その色単体では存在しない。

つまりその色は、光によって人間の目に感じているわけで、実はその光の種類によって同じ色でも違って見える。

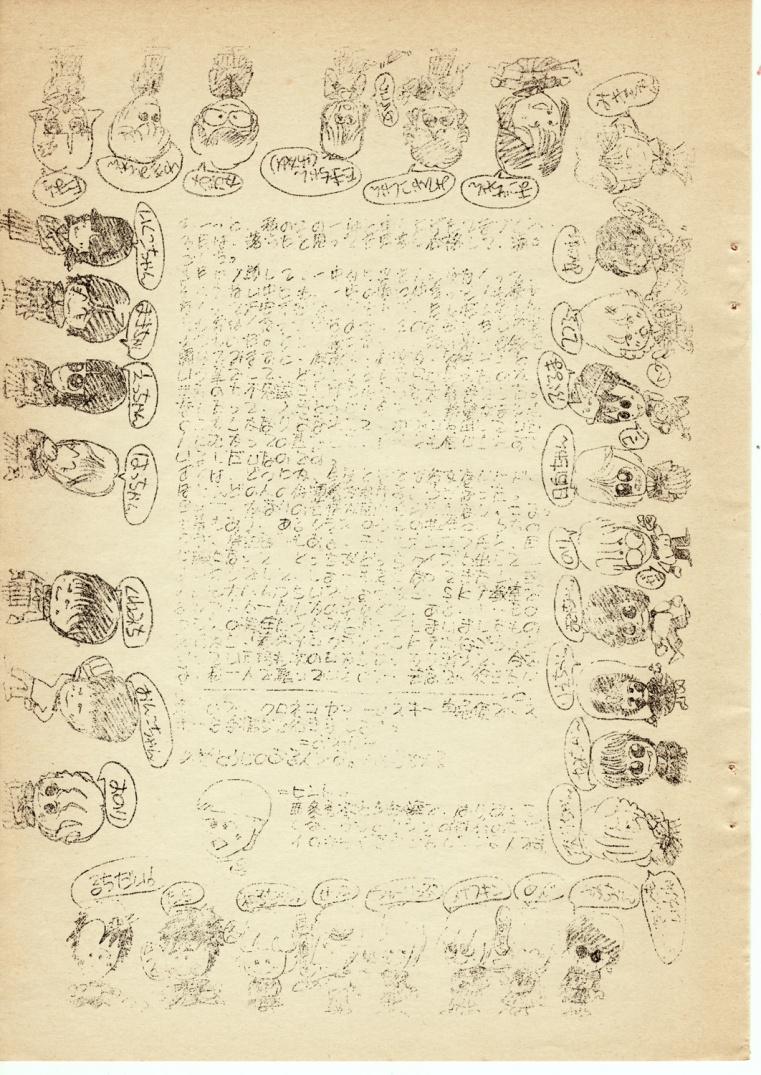

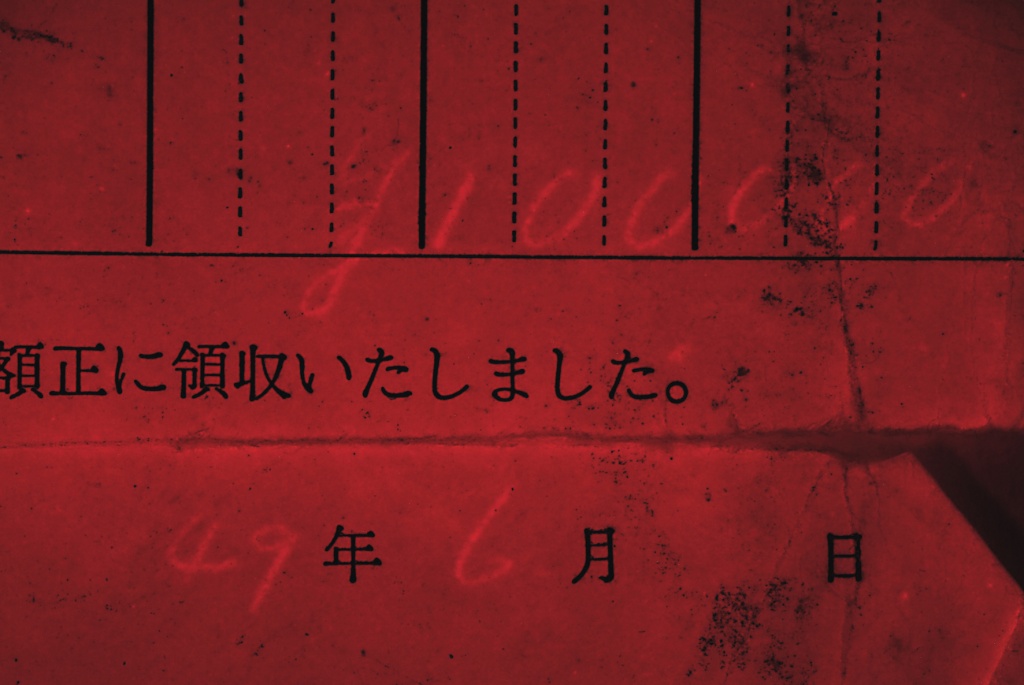

ここに1枚のカードがある。

これは写真で飯を食っていた時代に購入したものであるが、アナログフィルムの時代にカラーフィルムには、「デーライトタイプ」と「タングステンタイプ」と呼ばれる2種類があり、撮影時の光源が自然光あるいはストロボであるのか、タングステンライト、つまり「電球」であるのかにより、使い分けられていた。

つまり、光源が変われば、色は違って見える。

このカードは、中には似たようなグレーのパッチが2枚貼られている。

この2枚のパッチは実はそれを見る光源の質により、同じ色に見えたり違った色に見えたりする。

その違いを「演色性」と呼ぶのだが、色を正しく判断できる光の質の高さを意味する。

単純に言えば、電球や蛍光灯の下では、色は正しく感じることができない。

まずこれは色を判断する「光」の問題だが、実はアナログのフイルム時代から言われていたことだが、写真には「記憶色」と言われる言葉が存在し、人の記憶は実は実際の色より「鮮明」に記憶されるという。

青い空・赤いバラ・・・

そういう言葉から、イメージする画像は、現実の色ではなく、誇張されている場合が多いといわれる。

それを記憶色というのだが、実は写真に写る色は、現実の色を正確に反映していないことが多い。

その記憶色のように現実より色鮮やかに写るフイルムを素人は好み、また売れる。

そういう意識的に色を調整される場合もあれば、色を正確に写そうとしてもいろんな要因で色が正しく写真には写らないことも多い。

それはデジタルになっても同じことが言えて、誇張されていたり、一部の色が偏って、すべての色が正しく表現されなかったりする。

ましてはカメラの個体差だけではなく、モニターの個体差やプリンターの色の差もある。

そうすると、どこまで行っても、正しい色って、表現されないことがありうる。

しかし、仮にこれをアナログの「絵具」で描いたとしたら、そこには一つの「共通項」が存在する。

すなわち「成分」がおなじで、その2つの色はどんな光の下で見ても、同じ色に見える。

でもデジタルでの色となると、ある条件下では同じ色に見えても、違う条件下では、まるで色が違って見えたりする。

わたしはそういうことを知っているから、単純に「分析すれば色は正しくわかる」とは言えないと思っている。

コメント