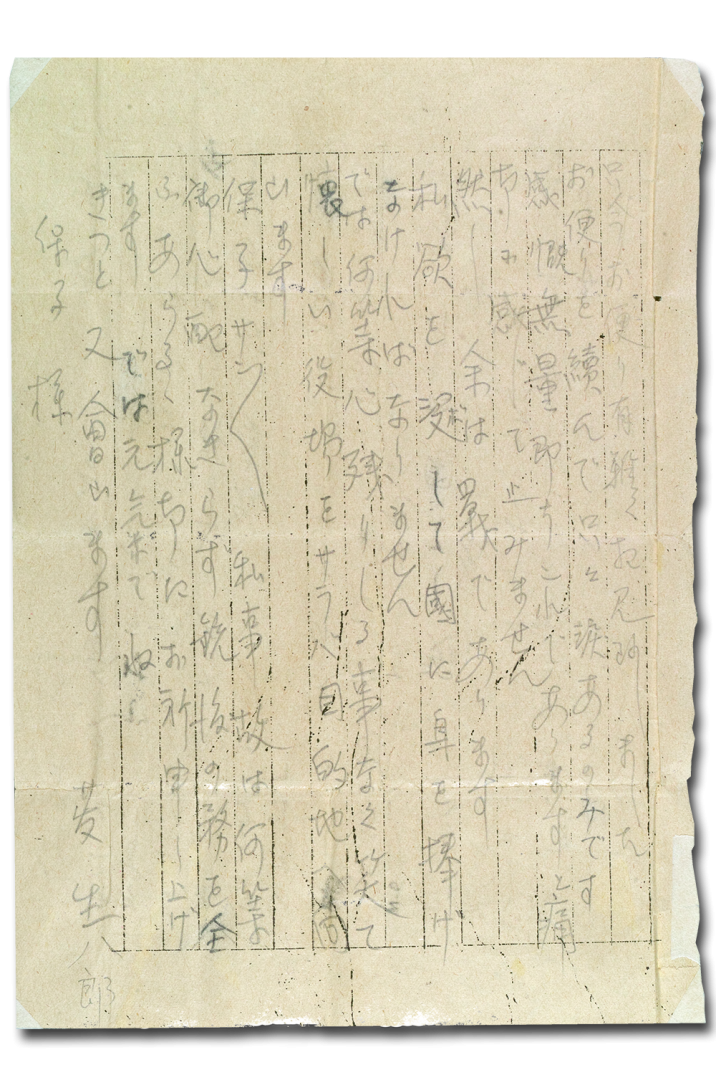

①-復元例

①-復元例

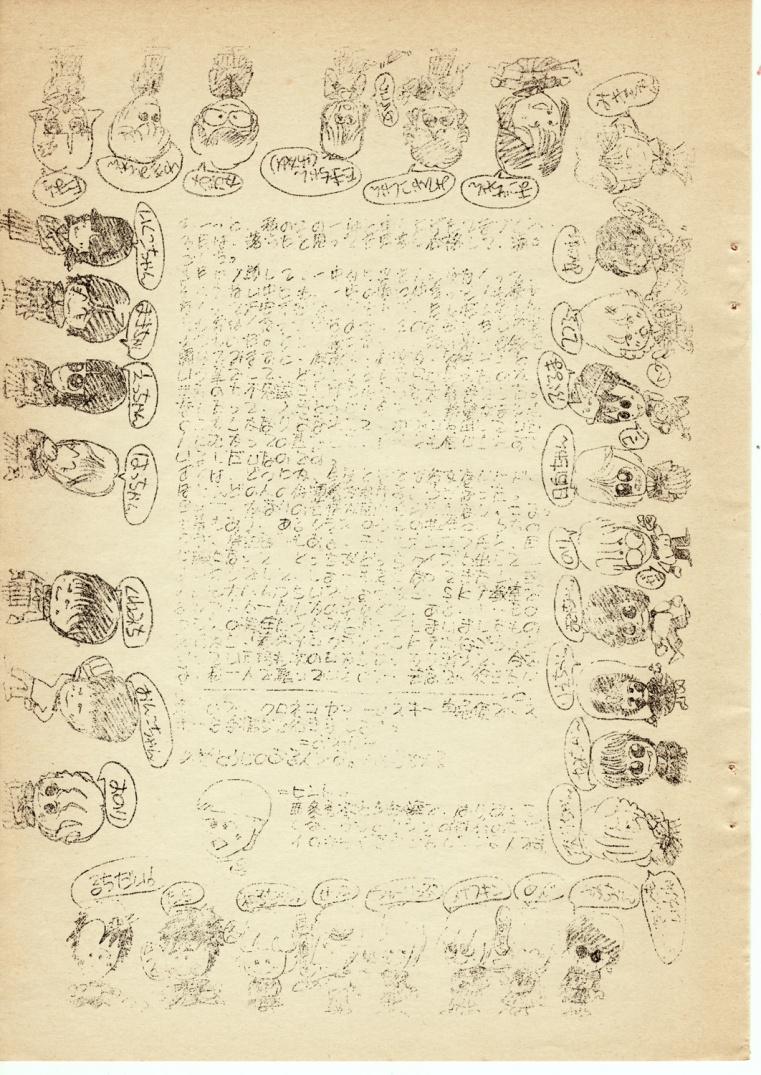

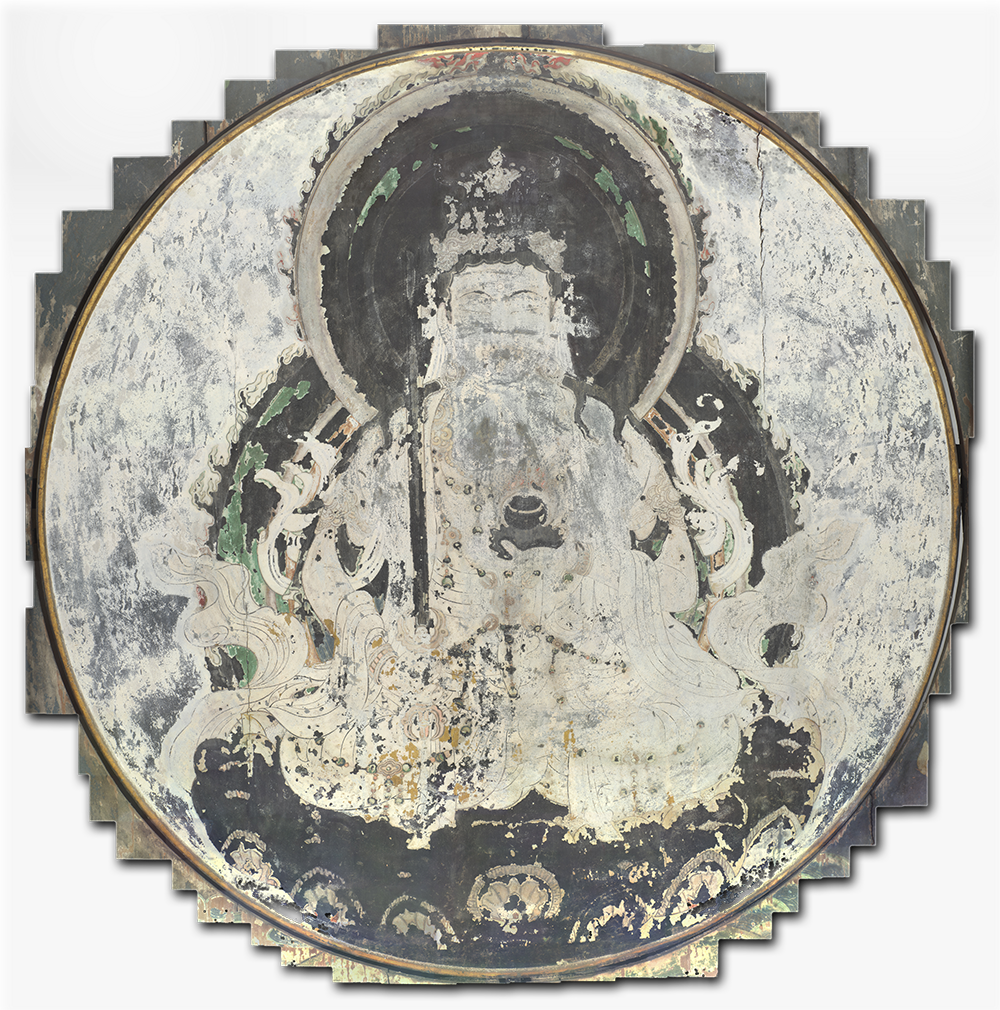

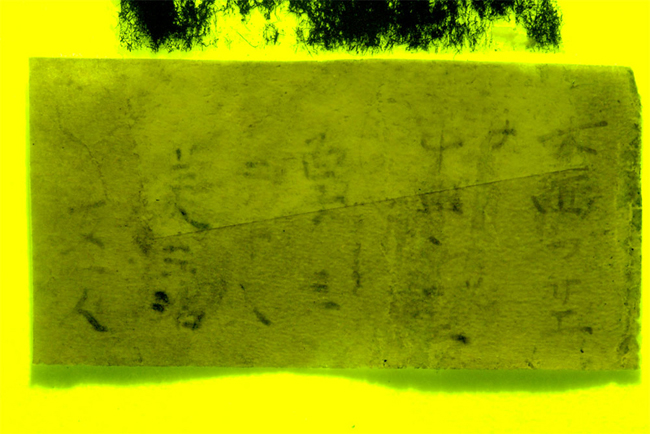

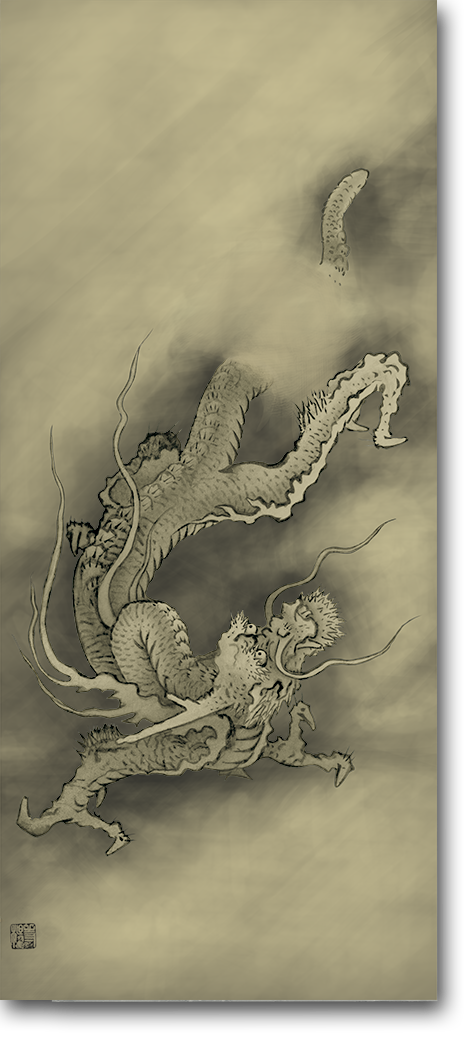

3つの「龍図」その3・能生白山神社の龍図

①-復元例

①-復元例  1-復元系

1-復元系  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

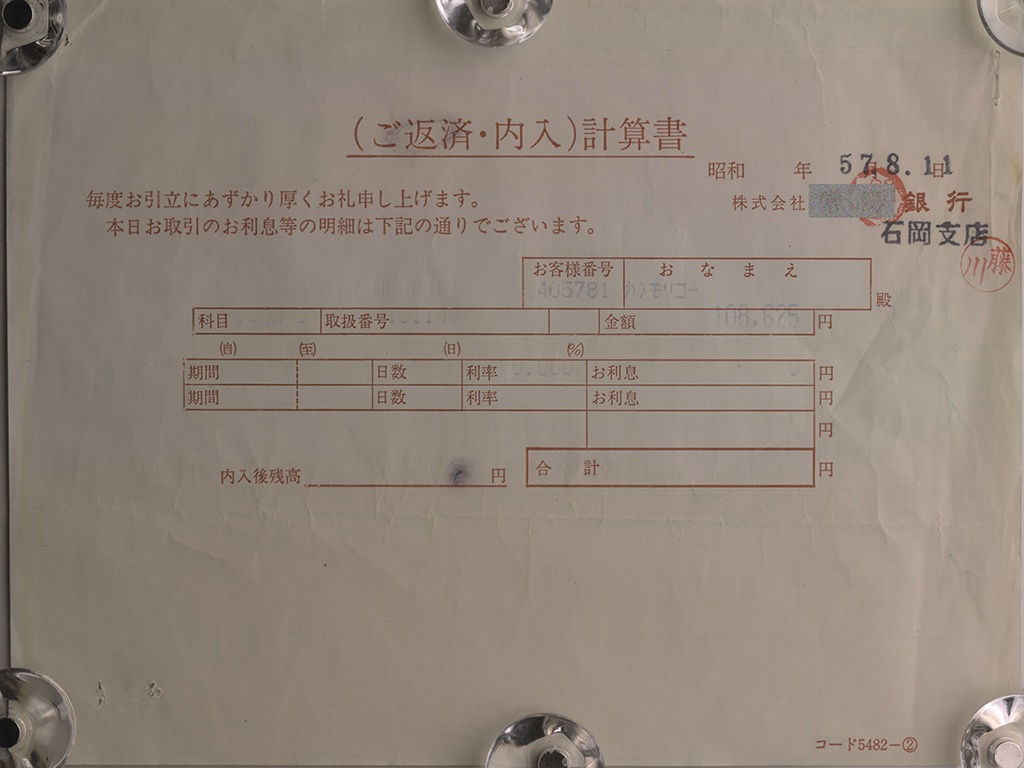

①-復元例  ②-復元技術

②-復元技術  ②-復元技術

②-復元技術  ②-復元技術

②-復元技術  ②-復元技術

②-復元技術  ②-復元技術

②-復元技術  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ②-復元技術

②-復元技術  ②-復元技術

②-復元技術  ②-復元技術

②-復元技術  ②-復元技術

②-復元技術  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  1-復元系

1-復元系  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ②-復元技術

②-復元技術  ①-復元例

①-復元例  ②-復元技術

②-復元技術  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ②-復元技術

②-復元技術  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ②-共時性・不思議な話

②-共時性・不思議な話  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ②-復元技術

②-復元技術  ②-復元技術

②-復元技術  ②-復元技術

②-復元技術  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ②-復元技術

②-復元技術  ②-復元技術

②-復元技術  ②-復元技術

②-復元技術  ②-復元技術

②-復元技術  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ②-復元技術

②-復元技術  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ②-復元技術

②-復元技術  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ②-復元技術

②-復元技術  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ②-復元技術

②-復元技術  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ①-復元例

①-復元例  ②-復元技術

②-復元技術